L’exposition « Philippines, archipel des échanges » au musée du Quai Branly offre aux visiteurs l’occasion de découvrir la production artistique des cultures insulides, jusqu’ici trop peu valorisées au sein des collections permanentes. « Philippines, archipel des échanges » surprendra peut-être le visiteur, qui aura presque l’impression de visiter deux expositions, tant les productions des cultures qui forment les Philippines sont différentes. Les hautes terres de la Cordillère de Luzon et de Mindanao, difficiles d’accès, sont restées plus longtemps isolées des influences extérieures, ce dont témoigne l’étonnante stabilité stylistique de sa production artistique. En revanche, les îles du sud, par leur position avantageuse sur les roules maritimes ont très tôt été au cœur des échanges commerciaux. C’est par ce biais que les cultures locales ont reçu les influences indiennes, indonésiennes, chinoises, arabes… en résultent des objets d’un étonnant syncrétisme.

Bipartite, le parcours de l’exposition distingue très nettement par son organisation et sa scénographie les aires géographiques et culturelles présentées. L’ambition des commissaires a été de mettre en avant la complexité de ces cultures et l’importance que la notion d’échange y occupe : d’une part le système des échanges (dons et contre dons) au sein de certaines des sociétés présentées, d’autre part les échanges commerciaux et culturels avec d’autres zones géographiques et enfin les échanges avec les invisibles, ancêtres et autres esprits.

C’est surtout la première partie de l’exposition, consacrée à la région de Luzon, qui a motivé la rédaction de ce billet, tant j’ai été conquise par l’équilibre et la sobriété des formes des objets produits par les Ifagao. Leur culture présente des liens évidents avec certaines sociétés océaniennes. Cette proximité s’explique par l’origine austronésienne des peuples des hautes terres de Luzon, arrivés dans l’archipel des Philippines autour de 2000 avant notre ère. Structures sociales, basées sur l’échange et le prestige, traits stylistiques communs…

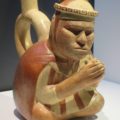

L’exposition s’ouvre sur un impressionnant ensemble de figures en bois, les Bulul. Représentants les divinités du riz, ces statues ont la fonction magique d’assurer la protection des récoltes et la fertilité des graines, dans une société où l’alimentation repose entièrement sur cet aliment. Sculptés dans du bois massif, ces statues présentent des figures anthropomorphes stylisées et souvent assises. J’ai été frappée par la beauté de ces pièces aux formes si sobres et massives. Certaines pièces présentent en outre une très belle patine, obtenue à force d’utilisations rituelles. Pour activer le pouvoir des bulul au moment de la récolte du riz, les sorciers les enduisaient de sang d’animaux sacrifiés pour l’occasion. Les mêmes formes élégantes et stylisées se retrouvent sur d’autres objets et notamment les cuillères, instruments utilitaires et précieux, transmis de générations en générations.

Quelques photographies offrent une vision du paysage extraordinaire dans lequel évoluent ces peuples. Saisissants sont les clichés anciens des rizières de la Cordillère de Luzon, un paysage façonné par l’homme et aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le parcours se poursuit par la présentation des arts de la parure : ornements du corps, protections guerrières, sur lesquels on admire encore la beauté des matériaux et la pureté des formes. Le motif de la roue dentelée revient plusieurs fois : ici sur un plat, là sur une boucle de ceinture. Comme en Océanie, la nacre, le coquillage, l’os et les plumes figurent parmi les matières les plus prisées.

Le tissage, la vannerie et la broderie ont atteint dans ses régions un raffinement extraordinaire. Outre quelques paniers aux savants motifs géométriques, sont présentés des boucliers dont les ornements sont le reflet des actes de bravoure et du talent d’orateur de leur porteur. Clou de l’exposition, les perlages extraordinaires des B’laan, dont on admirera en particulier un costume appliqué de perles de verre minuscules.

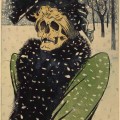

La deuxième partie de l’exposition rompt totalement avec le contenu des premiers espaces. Là où stylisation et dépouillement des formes semblaient être le maître mot dans les hautes terres de Luzon, dans le sud, les productions sont d’une grande richesse de détails soigneusement accumulés. Les influences diverses reçues sont manifestes. Dès le Xe siècle, s’établissent des réseaux commerciaux par lesquels circulent produits, matières, aliments, formes, motifs, techniques et croyances. Ainsi, l’Islam s’implante dans les Sultanats dès le XIVe siècle. Se développe un art syncrétique, tant dans ses motifs iconographiques, ses usages, ses traits stylistiques, que dans les matériaux et les techniques qu’il mobilise. On observe notamment des couteaux, des sabres et autres armes qu’en néophyte, on aurait d’emblée attribué à l’Orient.

Une section, à la scénographie ultrakitch est consacrée aux développements extraordinaires que connait le travail de l’or dans les îles philippines au XIIe siècle. On y admire une multitude de bijoux d’une grande finesse, présentés comme des constellations, pour rappeler les légendes anciennes qui voyaient dans les étoiles des bijoux montés au ciel.

Bien qu’un peu difficile à appréhender (j’ai moi-même mis beaucoup de temps à comprendre le découpage de l’exposition entre les productions de Luzon et du Mindanao), cette exposition brille par la qualité des objets exposés, généreusement prêtés par des institutions du monde entier. Ne manquez surtout pas la brochure distribuée à l’entrée. Si elle n’accompagne malheureusement pas assez le parcours, les focus qu’elle offre sur certain points ou objets sont passionnants et éclairants. Le dossier de presse, à télécharger sur le site du musée, forme également un bon guide de visite !

Une exposition à voir jusqu’au 14 juillet 2013 au Musée du Quai Branly. Infos pratiques.