Suite et fin de notre triptyque consacré à l’histoire de la place de la Concorde à l’occasion de l’exposition du musée de la Marine. Après vous avoir raconté la création de la place Louis XV au XVIIIe siècle et l’épique voyage de l’obélisque, il me reste à vous relater le spectacle extraordinaire qui se déroula sous les yeux de 200 000 spectateurs, le 25 octobre 1836 : l’antique monument se dressant lentement dans le ciel parisien!

Un obélisque pour le ciel parisien

Arrivé à Paris le 23 décembre 1833, soit 2 ans après avoir été déposé de son emplacement d’origine, l’obélisque ne descend pas tout de suite sur la terre ferme. Il demeure jusqu’à l’été dans le bateau qui l’a transporté depuis l’Egypte. Ce n’est qu’en août qu’on se décide à l’en débarquer, le navire étant appelé à d’autres missions. Le monolithe de 23 mètres est déposé sur le quai, toujours protégé par son coffrage de bois, ce qui n’empêche pas, dit-on, certains amateurs d’antiquités de venir y arracher quelques petits morceaux de granit.

Avant même l’arrivée de l’obélisque, le tout Paris parle de ce monument ramené d’Egypte. On se chamaille quand à l’emplacement qui devrait l’accueillir : s’élèvera-t-il au centre de la cour carrée du Louvre, en avant des Invalides, dans la perspective du Panthéon ou de la Madeleine ou bien encore au milieu du Pont-neuf?

Deux faux obélisques en bois et carton sont édifiés à la Concorde et aux Invalides pour donner une idée de l’harmonie de sa silhouette dans le paysage. Si les parisiens en débattent sans fin, il semble que le pouvoir ait depuis longtemps pris sa décision: ce sera la place Louis XV, définitivement renommée place de la Concorde depuis la révolution de 1830.

Un monument qui « n’évoque rien » pour un lieu marqué par l’Histoire

Le choix est stratégique : depuis la Révolution, la place pose d’importants problèmes de mémoire. Elle a vu tomber 1160 têtes, dont celles de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avant d’être le symbole de la Paix retrouvée. On y a érigé une statue de la Liberté pendant quelques années. L’Empire aurait aimé y installer une représentation de Charlemagne ou une fontaine. Louis XVIII la consacre à la mémoire de son frère Louis XVI et désire y bâtir une chapelle expiatoire. Place en mémoire de la Révolution ou en mémoire de la royauté? Louis-Philippe, en y installant l’obélisque fait un non-choix, qui clôt tout débat, car le monument « ne se rattache à aucun événement de l’histoire nationale »… sinon celui de flatter la fierté française en rappelant l’exploit que fut son transport depuis l’Egypte!

Comme le choix de l’emplacement de l’obélisque, les moyens pour réédifier le monument ont fait l’objet de nombreux débats… C’est à Lebas, l’ingénieur qui a supervisé la dépose et le transport depuis Louxor, qu’est confié la difficile tâche.

Manœuvres pharaoniques pour un colosse

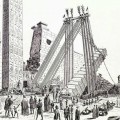

On reprend les mêmes, et on recommence… dans l’autre sens! A partir d’avril 1836, on s’active aux préparatifs : construction d’une rampe de 120 mètres, d’engins de levage… Le 26 septembre 1836, deux cent cinquante hommes tirent l’obélisque durant cinq heures : le monument se retrouve la tête en bas, le pied perché à neuf mètres au dessus du sol de la place.

Face à lui se trouve un piédestal tout aussi monumental, taillé pour l’occasion. En effet, le piédestal d’origine, qui pèse presque autant que l’obélisque (c’est à-dire 240 tonnes), est resté à Louxor : trop lourd, trop endommagé. Après l’aventure qu’à été le voyage de l’obélisque, il est hors de question de retourner chercher la base et encore moins le second monument (que la France rendra officiellement à l’Egypte en 1998)! En mai 1834, on commande à entrepreneur breton un piédestal neuf en granit rose du Finistère. Sur cette nouvelle base, on se garde bien d’intégrer le seul élément du piédestal d’origine que l’on a ramené d’Egypte : une frise de babouins en érection, dont la posture, inconvenante, sera pudiquement cachée au Louvre.

L’érection de l’obélisque, quant à elle est prévue pour le 25 octobre. Mais la veille, c’est le drame! Un engin de levage chute et fait un mort et plusieurs blessés parmi les badauds. Malgré tout, le lendemain, 200 000 personnes se pressent sur la place alors qu’un orchestre joue Les mystères d’Isis de Mozart. Une foule inattendue pour un jour de semaine : rappelons qu’à l’époque, Paris ne compte que 900 000 habitants!

La machine à vapeur censée aider au levage tombe en rade et c’est à la force des bras de trois cent cinquante artilleurs que l’obélisque va être hissé!

L’issue de l’opération est incertaine. La famille royale observe le spectacle depuis les salons de l’hôtel de la Marine, pour ne pas risquer l’humiliation en cas d’échec. Quant à l’ingénieur Lebas, raconte-t-on, il s’est installé sous l’obélisque pour n’avoir aucune chance de survie si les cordes cèdent.

A midi, l’opération est en bonne voie, l’obélisque est redressé de deux tiers. Manque de chance, l’obélisque est mal placé par rapport au socle : l’arrête est à 15 centimètres du bord : trois quart d’heures de difficiles manœuvres sont nécessaires pour reaxer le monument. Et l’on frôle (encore) la catastrophe : les cordes sont à la limite de la rupture, les tirants se tordent mais la machinerie tient bon.

A 14h30, l’honneur est sauf et l’obélisque se dresse fièrement au dessus des toits de Paris. Un matelot va planter en haut du monument le drapeau français. Louis-Philippe s’avance sur le balcon, se découvre, et la foule, qui gardait depuis le matin un silence de plomb acclame et applaudit l’exploit.

Souvenirs du 25 octobre 1836

Il aura fallut 36 mois pour ramener l’obélisque et trois heures trente pour redresser l’obélisque, un lent ballet que peu de gens, au cours de l’histoire pourront se vanter d’avoir vu!

Le spectacle marque les esprits et fait l’objet d’un juteux commerce: des notices, commentaires et relations sont publiées à tour de bras, et l’on frappe des médailles de commémoration…

Pour aller plus loin:

- L’exposition « Le voyage de l’obélisque » au Musée de la Marine jusqu’au 6 juillet 2014

- L’obélisque sur Gallica

- Mon billet relatant le voyage de l’obélisque de Louxor à Paris

- Le billet « L’obélisque de Louxor, et l’art de passer pour des cons » sur le blog Raconte moi l’histoire

- Mon billet sur la place Louis XV, qui précéda la place de la Concorde

Son chapeau doré, posé sous le règne de Mitterrand, je crois, lui a donné un air d’éternelle jeunesse.

Oui, j’ai toujours été fasciné que l’on est attendu 1998 pour faire cela. Des brochures de 1836 présentes sur Gallica laissent penser qu’on y réfléchissait bien avant.

Je crois bien que la pose a fait l’objet d’un mécénat d’ailleurs…

Voici le document que j’évoquais, publié par Hittorff lui-même :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56069969

Précis sur les pyramidions en bronze doré, employés par les anciens Egyptiens comme couronnement de quelques uns de leurs obélisques : à l’appui de la proposition de restituer de la même manière le Pyramidion de l’obélisque de Louqsor, 1836

Excellente relation de la fin de l’aventure ! Je n’avais jamais rien lu d’aussi détaillé. Cela laisse songeur aussi sur les travaux effectués par les anciens Égyptiens.

Oui, cela laisse songeur et admiratif!

A l’occasion, je vous conseille l’exposition au Musée de la Marine qui regorge d’anecdotes croustillantes que je n’ai pas pu traiter ici!

Je remettrai peut-être un jour une pièce dans la machine, car je n’ai pas traité du réaménagement de la place par Hittorff, qui lui a donné la forme que nous connaissons aujourd’hui!

Ping : 25 octobre 1836, le jour où l'obé...

Ping : 25 octobre 1836, le jour où l'obé...

Que dire d’un tel exploit réalisé en 1836 , c’est fabuleux, Chapeau bas . Alors pensez aux travaux <> des Égyptiens …..plusieurs milliers d’années auparavant !…simplement admirable .