L’œuvre de Gustave Doré est foisonnante : des milliers d’illustrations contenues dans les pages de monumentaux ouvrages, accompagnant les textes de Cervantes, Rabelais, La Fontaine… Paradoxalement, peu de dessins préparatoires subsistent de ces gravures. Et pour cause : le multiple que nous admirons est né de la destruction de l’œuvre originale.

L’illustrateur et le graveur

La production foisonnante de Gustave Doré force l’admiration : comment, en seulement vingt-cinq de carrière d’illustrateur, l’artiste a-t-il pu fournir dix mille images à l’édition française ? Sa productivité hors norme est bien sûr soutenue par une créativité inépuisable, mais plus encore par une armée de graveurs chargés d’interpréter dans l’épaisseur du bois les images tirées de son imagination débordante. Car sans interprètes, jamais Gustave Doré n’aurait pu illustrer tant de livres.

Si on qualifie aujourd’hui par commodité Gustave Doré de « graveur », il n’a en réalité que très peu manié la gouge et le burin, la traduction de ses œuvres dessinées étant à la charge d’artisans interprètes, des graveurs de métier.

Rien de choquant ou surprenant à cela dans le monde de l’édition du XIXe siècle : Gustave Doré est un illustrateur, c’est-à-dire qu’il fournit des dessins pour la presse et le livre. Pour pouvoir reproduire et imprimer ses images, il faut qu’ils soient gravés sur une matrice, un travail long et fastidieux, qui requiert une grande maîtrise technique. Cette tâche est confiée à des graveurs de métier qui reproduisent dans le bois le motif dessiné qui leur a été fourni. Il est cependant erroné de parler de reproduction, car les graveurs font plus que cela : ils interprètent le dessin. En effet, ils leur faut trouver une manière de graver pour rendre au plus près le trait au crayon, un effet de teinte, une ombre, une texture. De ce fait, la plus grande crainte de l’illustrateur de talent est d’être « trahi » par le graveur, que celui-ci ne trouve pas les bonnes ressources plastiques pour traduire la finesse des traits, la délicatesse d’un dégradé, l’effet d’une texture.

Afin de réduire l’écart entre l’œuvre qu’il a créée et celle qui sera imprimée dans le livre, mais également dans un souci d’efficacité, Doré peint et dessine directement sur les bois fournis aux graveurs. C’est ainsi que les modèles définitifs des illustrations de Doré ont disparu : sous les coups de gouge, de burin et de canif qui donnaient naissance à l’estampe.

Une matrice inachevée

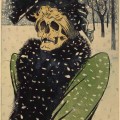

Une matrice inachevée, conservée à la BnF, témoigne de ce processus de création et d’interprétation. Elle était destinée à l’édition de Don Quichotte de Cervantes que Gustave Doré fait paraître chez Hachette en 1862 avec quelque 120 planches d’illustration hors texte. Dans le projet de départ, Gustave Doré avait prévu d’illustrer le passage où Don Quichotte, invité à la table d’un duc, confond l’aiguière pour se laver les mains avec celle d’un barbier et se fait débarbouiller par un cortège de jeunes filles moqueuses.

Enfin, don Quichotte se calma, et le repas finit paisiblement. Au moment de desservir, quatre demoiselles entrèrent, l’une portant un bassin d’argent, la seconde une aiguière du même métal, la troisième deux riches et blanches serviettes sur l’épaule, et la quatrième ayant les bras nus jusqu’au coude, et dans ses blanches mains (car elles ne pouvaient manquer d’être blanches), une boule de savon napolitain. La première s’approcha, et, d’un air dégagé, vint enchâsser le bassin sous le menton de don Quichotte, lequel, sans dire un mot, mais étonné d’une semblable cérémonie, crut que c’était l’usage du pays, au lieu de laver les mains, de laver les mentons. Il tendit donc le sien aussi loin qu’il put, et, la demoiselle à l’aiguière commençant à verser de l’eau, la demoiselle au savon lui frotta la barbe à tour de bras, couvrant de flocons de neige (car l’écume de savon n’était pas moins blanche), non-seulement le menton, mais tout le visage et jus- qu’aux yeux de L’obéissant chevalier, tellement qu’il fût contraint de les fermer bien vite. Le duc et la duchesse, qui n’étaient prévenus de rien, attendaient avec curiosité comment finirait une si étrange lessive. Quand la demoiselle barbière eut noyé le patient sous un pied d’écume, elle feignit de manquer d’eau, et envoya la demoiselle de l’aiguière en chercher, priant le seigneur don Quichotte d’attendre un moment. L’autre obéit, et don Quichotte resta cependant avec la figure la plus bizarre et la plus faite pour rire qui se puisse imaginer. Tous les assistants, et ils étaient nombreux, avaient les regards fixés sur lui; et, comme ils le voyaient avec un cou d’une aune, plus que médiocrement noir, les yeux fermés et la barbe pleine de savon, ce fut un prodige qu’ils eussent assez de retenue pour ne pas éclater de rire. Les demoiselles de la plaisanterie tenaient les yeux baissés, sans oser regarder leurs seigneurs. Ceux-ci étouffaient de colère et de rire, et ils ne savaient lequel faire, ou châtier l’audace des jeunes filles, ou les récompenser pour le plaisir qu’ils prenaient à voir don Quichotte en cet état.

Finalement, la demoiselle à l’aiguière revint, et l’on acheva de bien laver don Quichotte; puis, celle qui portait les serviettes l’essuya et le sécha très posément, et toutes quatre, faisant ensemble une profonde révérence, allaient se retirer; mais le duc, pour que don Quichotte n’aperçût point qu’on lui jouait pièce, appela la demoiselle au bassin : « Venez, lui dit-il, et lavez-moi; mais prenez garde que l’eau ne vous manque point. »

Pour une raison inconnue, l’illustration a été abandonnée peu de temps après que le graveur ait entamé son travail. En général les matrices de Doré restées inachevées ont été abandonnées en raison d’un défaut : bois qui se fend ou qui éclate. Ici aucun accident de ce type ne justifie l’arrêt du travail en cours de route. Par ailleurs, le motif n’a pas été repris sur une autre matrice et la composition n’apparaît pas dans l’ouvrage qui paraît en 1863.

Gustave Doré, le peintre illustrateur et son armée d’interprètes

Cette matrice est un fabuleux témoignage de la manière de travailler de Gustave Doré et de ses graveurs. Les illustrations de Doré sont réalisées en bois de bout, selon une technique apparue au début du XIXe siècle : contrairement aux pratiques traditionnelles, la matrice n’est pas en bois d’arbre fruitier coupé dans le sens du fil mais en buis, un bois plus dur. La matrice est composée de petits blocs assemblés qui présentent le bout des fibres, et non les fils. Cela permet un rendu plus fin du motif, notamment grâce à l’emploi du burin. La technique du bois de bout permet de rendre de subtiles effets de teintes et de textures, domaine dans lequel Doré excelle.

L’illustration du livre, qui se déploie dans de belles planches hors texte (il y en a 120 dans le Don Quichotte) se rapproche de plus en plus du petit tableau, ce qui séduit une classe bourgeoise montante et avide de produits culturels de demi-luxe.

Doré délivre au graveur non pas un dessin mais une véritable peinture en grisaille, qu’il a réalisée à la gouache directement sur le bois. Tout le travail du graveur consiste donc à traduire ces effets de matière et de teinte grâce à un répertoire de tailles. La densité et l’épaisseur de celles-ci traduiront les différentes valeurs, l’éclat d’une perle ou la transparence du cristal.

Le caractère inachevé de la matrice laisse voir comment s’y prenaient les graveurs. Au lieu de traiter d’abord les grandes lignes de la composition, ils gravent par petits morceaux cohérents dans leur rendu plastique : la transparence des verreries, les mains, les détails du corsage. Il arrive que plusieurs graveurs travaillent à la même planche, interprétant selon leur spécialité les tissus, les paysages de fond ou les visages… Ici, ce n’est pas le cas : la gravure avait été confiée à Héliodore Pisan un des plus talentueux interprètes de Doré.

Il faut rappeler que Gustave Doré a eu toutes les peines du monde à trouver des graveurs interprètes qui le satisfassent. Il s’est souvent plaint de ces praticiens, les accusant de trahir ses compositions, de gâcher ses effets. De telles récriminations et tensions entre l’artiste illustrateur et l’interprète sont fréquentes dans l’histoire de l’estampe (l’un des interprètes de Rubens, excédé de ses réclamations, aurait tenté de l’assassiner !). Arrivé très jeune auprès de graveurs rompus au métier, Doré a eu du mal à trouver des collaborateurs prêts à adapter leur pratique à ses exigences plastiques. Il réussira néanmoins à former une jeune génération de graveurs interprètes talentueux. Durant sa carrière, il aura collaboré avec 160 graveurs sur bois, dont Pisan et Pannemaker, ses plus brillants interprètes. Sans le travail de ces « petites mains » talentueuses, il est probable que l’oeuvre de Doré n’aurait pu connaître une telle diffusion !

Pour aller plus loin

La BnF conserve d’autres matrices de Doré (achevées ou non), ainsi que plusieurs milliers de tirages, parmi lesquels les très beaux fumés (premiers tirages d’une planche, donc d’une très grande fraîcheur). Ces document sont consultables sur Gallica et dans l’exposition virtuelle conçue par la BnF pour accompagner l’exposition de 2014 au Musée d’Orsay et au Musée des Beaux-Arts d’Ottawa.

- Fumés des illustrations pour le Don Quichotte sur Gallica

- Le Don Quichotte illustré par Doré (1863) dans Gallica

- Présentation de l’ouvrage dans l’exposition virtuelle de la BnF

Bel article ! Une nouvelle occasion de rêver avec Doré. Je croyais que les gravures de celui-ci étaient toutes sur métal et j’ignorais que le bois permettait une telle finesse de trait et de si nombreux détails.

Très bon article! Cependant, pourquoi attribuez-vous la matrice inachevée à Gustave Doré et Héliodore Pisan », sachant justement qu’elle n’a pas été gravée?

Merci!

Je signale Pisan car le travail de gravure a été commencé (c’est tout l’intérêt de cette matrice par rapport à celles entièrement gravées ou juste laissées/ avec le motif peint sans aucune intervention du graveur).

Nous savons par les archives que le graveur est Pisan (elle est cataloguée comme telle à la BNF).

Je découvre à cette occasion votre blog, que je vais suivre avec grand intérêt!

Bonjour, Est il possible pour le commun des mortels de voir ces matrices inachevées à la BNF (sans les manipuler bien sur!)… ou est-ce un privilège réservé aux chercheurs, ou autres professionnels?

Ce doit être fabuleux de découvrir ces trésors.

Merci

Bonjour ! Elles sont conservées à la réserve du cabinet des estampes, c’est-à-dire avec les pièces les plus précieuses donc je pense qu’il faut motiver sa demande. Si vous êtes artiste, il y a une matinée de consultation réservée, le mercredi si mon souvenir est bon.

Dans mon cas, j’avais pu accéder à ces pièces car je préparais mon mémoire de recherche sur la conservation des éléments d’impression.

Le mieux c’est d’écrire aux estampes pour savoir s’il est possible de les voir par curiosité ! Avec un peu de chance, ils diront peut-être oui 🙂

En revanche, pour tout ce qui est numérisé et dispo sur Gallica, c’est rare que les originaux soient communiqués…

merci pour votre réponse, je vais me renseigner sur la journée réservée 🙂

J’ai plusieurs bois de Doré et pour moi le meilleur graveur est Héliodore Pisan, surtout dans la maîtrise des effets de nuits, par exemple l’arrivée du Petit Poucet et de ses frères à la maison de l’Ogre. A propos des bois, ne faut-il pas dire qu’il s’agissait le plus souvent de bois-de bout, ce qui obligeait de graver perpendiculairement aux fibres du bois, permettant des traits très fins mais exigeant une force nettement plus grande pour les creuser.