En 1803, Louis-Pierre Baltard réalise une série de dessins au Palais du Louvre : à la sanguine, il reproduit les ornements sculptés des façades et des plafonds. Cette série de dessins, achetée par le collectionneur Destailleurs est aujourd’hui conservée à la Bibliothèque nationale de France et numérisée sur Gallica. Curieuse, j’ai profité d’un samedi après-midi pour marcher dans les pas de Baltard et retrouver les détails qu’il avait dessinés.

Louis-Pierre Baltard (1764-1846) est le père de Victor Baltard, l’auteur des célèbres halles de Paris. Graveur de formation, Louis-Pierre Baltard se passionne pour l’architecture au cours d’un voyage en Italie, vers 1786. À son retour, il étudie à l’Académie royale d’Architecture auprès de Antoine-François Peyre, et devient l’un des tenants du style néoclassique. À partir de 1818, il tient la chaire de théorie de l’architecture à l’École des Beaux-Arts. Louis-Pierre Baltard est surtout connu pour son travail sur les prisons et pour le Palais de Justice de Lyon, son ultime œuvre.

Après avoir embrassé la carrière d’architecte, Baltard continue à graver, notamment des vues d’architecture, qui illustrent ses propres écrits ou des publications de tiers. Ses recueils les plus connus sont Vues des monuments antiques de Rome et Paris et ses monuments, mais Baltard a aussi gravé des vues d’Espagne et d’Égypte pour les publications de Vivant-Denon (description de l’Égypte) et d’Alexandre De Laborde (Voyage en Espagne).

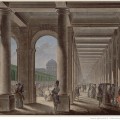

En 1803, Louis-Pierre Baltard réalise une série de dessins au Palais du Louvre en vue d’une publication sur Paris, dont seuls les deux premiers volumes, consacrés aux châteaux du Louvre, d’Ecouen, de Fontainebleau et de Saint-Cloud paraîtront. L’intérêt de Baltard se porte essentiellement sur des détails de l’architecture de l’aile Lescot du Palais du Louvre. Cela n’est guère surprenant : cette aile est la plus ancienne du Palais, et la seule à témoigner de l’art de la Renaissance, que Baltard, en artisan du renouveau néoclassique, admire.

En 1546, François Ier ordonne la démolition d’une partie de la vieille forteresse du Louvre, dont il avait fait abattre le donjon vingt ans plus tôt. Il souhaite le voir remplacer par un château moderne, inspiré par l’architecture italienne. Henri II, qui monte sur le trône l’année suivante poursuit les travaux, confiés à un architecte français, Pierre Lescot. Le décor est confié à Jean Goujon, qui s’inspire librement du répertoire vitruvien et de Michel-Ange. Il résulte de cette collaboration une façade très rythmée, où la sculpture occupe une grande place.

En 1805, Napoléon Ier a le projet d’achever le Louvre. Il confie à Percier et Fontaine le chantier. Ces derniers proposent d’unifier les façades de la cour Carrée, en détruisant les attiques à frontispice conçus par Goujon. Les sculptures seront finalement sauvées, et le décor se verra complété par des artistes contemporains jusque dans les années 1820.

Les travaux du début du XIXe siècle concernent également la salle des cariatides, une pièce majeure du château d’Henri II. Espace de réception, elle est célèbre pour sa tribune des musiciens soutenue par quatre immenses figures féminines, les cariatides. Très modifiée au cours des siècles, la salle est totalement restaurée par Percier et Fontaine, qui recréent le décor en y intégrant les éléments originaux de la Renaissance. C’est ainsi que les deux figures de Jean Goujon, que Baltard a dessinées se trouvent intégrées dans la cheminée inventée par Francesco Belloni.

Au Louvre, Baltard dessine également des détails des plafonds de l’escalier d’Henri II, qui est lui aussi considéré comme un chef-d’œuvre de la Renaissance française : les ornements et les figures sont de la main de quelques sculpteurs parisiens de l’entourage de Jean Goujon.

La comparaison entre le Palais du Louvre que nous admirons aujourd’hui et les dessins de Baltard est frappante : beaucoup d’éléments ont changé, marque des évolutions du Palais au cours du XIXe siècle. En 1856, pour unifier les façades de la cour dite de Napoléon (où s’élève aujourd’hui la pyramide), on décide de remanier totalement le pavillon de l’horologe et les deux ailes attenantes, sur lesquelles des arcades et un décor sculpté sont plaqués.

Pour aller plus loin

- Les dessins de Louis-Pierre Baltard sur Gallica

- Paris et ses monuments, par Louis-Pierre Baltard, sur Gallica.

Monique Martens admire les textes, les dessins et photos de Baltard sur Paris, Le Louvres ; tout est de grande qualité

Un aspect méconnu du Louvre. Les illustrations sont splendides, à la hauteur du texte.

Très belles et intéressante illustrations dessins et Louvre réel avec de très bons commentaires ..