Aujourd’hui, je reprends mes bonnes vieilles habitudes pour vous présenter un document insolite issu de Gallica. Il s’agit d’un recueil de gravures cher à mon cœur, parce que je l’ai découvert grâce à mon ami Mealin (Pour une image) et parce que j’ai passé de très longues heures à recopier ses motifs pour progresser en linogravure. Il s’agit des Songes drolatiques de Pantagruel.

Rabelais dessinateur ?

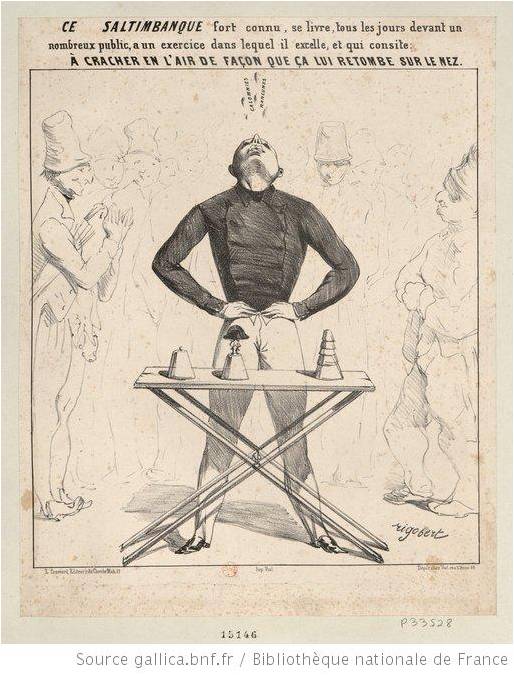

En 1565, un éditeur parisien, Richard Breton, publie les Songes drolatiques de Pantagruel, un recueil de 120 gravures sur bois. Chaque planche présente un petit personnage dans une attitude incongrue, parfois obscène. Tantôt amusants, tantôt inquiétants, les personnages sont souvent hybrides : ils associent des attitudes humaines à des traits animaux, quand il ne s’agit pas carrément d’hommes-machines.

Le titre du recueil évoque immédiatement Rabelais, mais depuis longtemps les spécialistes ont montré que l’écrivain était probablement étranger à la conception du recueil, qui s’inscrit cependant dans son univers. En 1565, Rabelais est mort depuis douze ans, mais sa renommée est telle que l’évocation de son nom est la promesse d’un succès commercial, aussi Richard Breton n’hésite pas à l’usurper.

Si Rabelais est étranger à la conception de l’ouvrage, qui en serait l’auteur ? Là encore une hypothèse est depuis longtemps évoquée par les spécialistes. Les dessins seraient de François Desprez, dont on sait qu’il a collaboré deux ans plus tôt à l’édition d’un Recueil de la diversité des habits par le même Richard Breton. Ce Desprez est cité dans les archives comme brodeur, ce à quoi s’ajoutait probablement une activité de dessinateur de motifs.

Les étranges Songes drolatiques nous cachent-ils quelque chose ?

Quant bien même les auteurs de ce recueil seraient identifiés, la nature du document a de quoi nous laisser perplexes, nous, regardeurs du XXIe siècle : que représentent ces étranges figures ? Quelle était leur signification ? À qui étaient-elles destinées ?

Impossible de donner une réponse ferme et assurée : l’avertissement au lecteur, qui introduit la suite de figures gravées élude la question en quelques pirouettes.

Je n’ay voulu aussi m’amuser à discourir l’intention de l’autheur, tant à cause que j’en suis incertains, que pour la grande difficulté qui se trouve à contenter tant d’esprits qui sont d’eux mesmes assez lunatiques, j’espère toutesfois que plusieurs s’y trouveront satisfaicts : car celuy qui sera resveur de son naturel y trouvera dequoy resver, le mélancolique dequoy s’esjouir, et le joyeux dequoy rire (…)

Chacun y trouvera donc ce qu’il veut bien y voir !

Seule certitude, c’est que l’ouvrage a pu servir de répertoire de motifs pour des artisans, comme c’était alors fréquent. Ce n’est d’ailleurs pas surprenant, François Desprez étant lui-même brodeur : les grotesques, genre auquel les figures appartiennent étaient très en vogue pour l’ornement.

Mais faut-il persister à voir dans ces figures un sens caché ? C’est ce à quoi a tenté de répondre Michel Jeanneret lors de la réédition du recueil en 2004 (éditions Droz). Dans l’essai qui accompagne les reproductions des gravures, il évoque diverses hypothèses quant aux sources qui ont inspiré les auteurs et aux buts qu’ils pouvaient poursuivre.

Au Moyen-Âge, l’hybridation homme-animal est fréquente dans l’iconographie : elle symbolise les travers de l’être humain, ses vices. À chaque péché son symbole, son animal, que l’on marie à un corps anthropomorphe. Dans les marges des manuscrits médiévaux se niche tout un monde peuplé de ces figures étranges, que l’on retrouve aussi dans les sculptures des cathédrales et dans les tableaux de Jérôme Bosch et de Brueghel. On reconnaît aisément parmi ces figures la silhouette de l’ecclésiastique ou du prince : la satire du puissant qui abuse de son pouvoir n’est jamais loin.

Pendant les guerres de religions, nombre d’estampes reprennent ces codes iconographiques depuis longtemps ancrés dans la culture populaire pour critiquer l’une ou l’autre des confessions. Mais si Desprez comme Bertrand appartiennent au milieu protestant, difficile pour les historiens d’y lire aujourd’hui la défense d’une cause en particulier. Et si, comme le suggère Michel Jeanneret, toutes ces inventions et trouvailles rassemblées dans les Songes n’étaient qu’un moyen de tempérer l’inquiétude du temps par une touche cocasse ?

Pour aller plus loin

Les Songes drolatiques sont librement consultables sur Gallica. Pour mieux connaître le contexte de publication et les sources iconographiques, vous pouvez consulter l’ouvrage suivant :

- Les songes drolatiques de Pantagruel, édition préfacée par Michel Jeanneret, Paris, Droz, 2004.

En octobre dernier, j’ai recopié cinq motifs tirés des Songes drolatiques pour les graver en linogravure. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne.

La question du sens de ces Songes drolatiques est la même qu’on pose à propos de l’œuvre de Rabelais, et que ce dernier, en bon farceur, a posé le premier quand il invite le lecteur dans la préface de Gargantua à « briser l’os » pour en tirer « la substantifique moelle », c’est-à-dire la signification cachée. Mais y en a-t-il une ? Le rapprochement avec Bosch est intéressant.

Un grand merci pour la dédicace 🙂

C’est un plaisir de les redécouvrir sous ta plume.

Merci de nous avoir fait connaitre ce répertoire de grotesques si amusantes, fascinantes et mystérieuses. Elles en disent long mais avec bonhommie et nous laissent pantois…