La visite du Panorama Mesdag à La Haye a été l’un des moments forts de mon séjour aux Pays-Bas. Le hasard du voyage m’a donné l’occasion de faire l’expérience de ce qui fut l’une des attractions les plus goûtées du XIXe siècle, les Panoramas. J’avais, à ce sujet, un peu lu, regrettant affreusement qu’aucun de ces dispositifs n’ait été conservé à Paris, pourtant sacrée un temps capitale des Panoramas. J’étais loin de m’imaginer que j’aurais un jour la chance d’en visiter un et d’éprouver (au moins en partie) ce que les spectateurs d’il y a 150 ans pouvaient ressentir. Ce billet a pour but de vous restituer à la fois mes impressions de visite et les quelques connaissances acquises au gré de mes lectures.

Que savais-je des panoramas avant de me rendre à La Haye ? Qu’il s’agissait d’attractions très à la mode au XIXe siècle. Loin de se résumer à la peinture panoramique qu’il contient, le panorama est avant tout un dispositif constitué d’une rotonde sur les murs intérieurs de laquelle est tendue une immense toile d’une dizaine de mètres de haut et d’une longueur pouvant atteindre une centaine de mètres. Sur cette toile est peint à 365 degrés un vaste paysage naturel, urbain ou une scène historique comme une bataille.

En se plaçant au centre de la rotonde, sur une plateforme prévue à cet effet, le visiteur doit oublier qu’il se tient face à une peinture, mais au contraire avoir l’illusion qu’il est en plein air, devant la réalité. Fascinant exploit pictural ! Mais produit-il encore son effet sur un être du XXIe siècle, habitué aux images animées, qui a goûté au cinéma 3D et à la réalité augmentée ?

Faire l’expérience du Panorama au XXIe siècle

Voilà les questions qui m’animaient alors que nous cherchions notre chemin dans les rues de La Haye. Si j’avais un jour su qu’il existait en cette ville un panorama conservé dans son état d’origine, j’avais depuis oublié cette information. Quelle fut ma surprise – et ma joie donc – en (re)découvrant son existence dans le guide du Routard !

Avançant sur Zeestraat, j’aurais pu rater la façade (très XIXe siècle) qui cache totalement la rotonde que je m’attendais à trouver. Pour observer la structure, il faut faire le tour du pâté de maisons : on aperçoit alors, entre les bâtiments, les murs aveugles de la rotonde. Comme dans les parcs d’attractions actuels, la réalité « industrielle » des divertissements se dissimule sous d’habiles maquillages.

Après avoir déposé nos sacs au vestiaire et acquis un onéreux ticket d’entrée, nous accédons à une galerie de tableaux que je traverse à toute vitesse, tant je suis impatiente de voir le Panorama. Une galerie sombre et étroite – ce qui me déroute, tant j’ai l’impression de passer par les coulisses – nous permet d’accéder à un escalier en colimaçon, qui débouche, après quelques marches, sur une plateforme.

L’effet est saisissant : nous voilà transportés au bord de la mer, par beau temps, quoique le ciel soit animé de quelques nuages. D’un côté, la plage et la mer : de l’autre, une station balnéaire naissante ; derrière nous, au loin, la silhouette d’une ville dont on distingue les clochers.

Je ressens un léger vertige, je n’arrive pas à évaluer les distances, le paysage me paraît si réel… Il semble donc que les astuces des créateurs du XIXe siècle fonctionnent toujours sur les êtres du XXIe siècle !

Quelques recettes de l’illusion semblent faciles à saisir : le couloir sombre et étroit que nous avons traversé nous a extrait du monde extérieur et a anéanti nos repères. La précision topographique, l’habile jeu des lumières et le bruitage (les mouettes, le vent, le ressac) achèvent de tromper mon esprit, qui peine à intégrer des sensations et informations aussi contradictoires. Il me faudra quelques minutes pour apaiser mon excitation, recouvrer mes sens et retrouver mes repères. L’audioguide viendra apporter quelques clefs de compréhension bienvenues.

Une petite histoire du Panorama

Quant le panorama Mesdag voit le jour, en 1881, l’engouement pour cette attraction est déjà bien établi : il y a alors presque un siècle que le premier panorama a vu le jour, en Écosse, en 1787, avant que son inventeur, Barker ne viennent conquérir Londres, s’assurant préalablement la protection d’un brevet pour l’exploitation de son dispositif. En 1792, les flâneurs de Leicester Square peuvent découvrir émerveillés le panorama de Portsmouth.

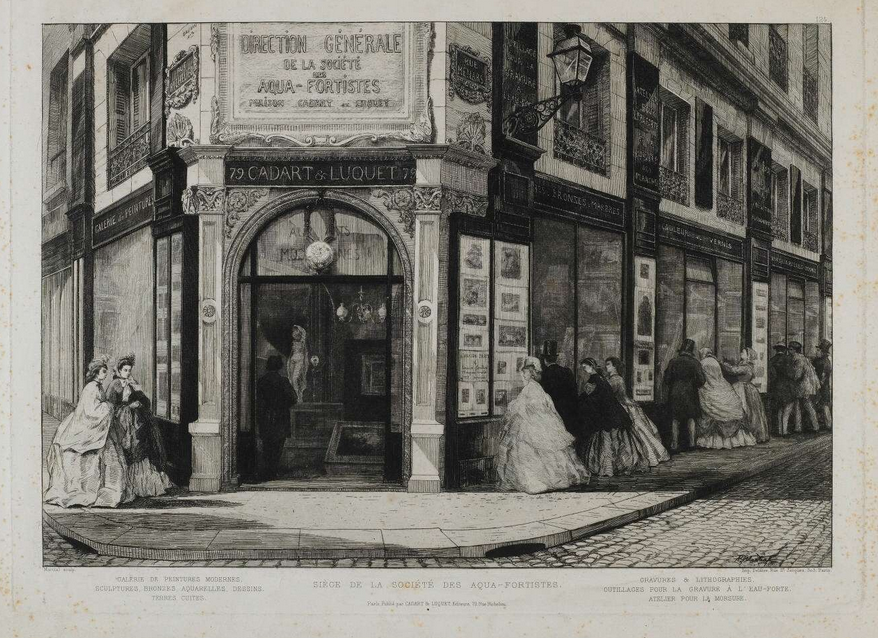

Quelques années plus tard, c’est aux Parisiens d’être à leur tour séduit par la magie des Panoramas quand, en 1800, un Américain vient bâtir deux rotondes qui donnèrent leur nom au passage des Panoramas. Dans la suite de cette expérimentation, Paris se couvrira de panoramas, dont il ne reste malheureusement aujourd’hui que peu de vestiges. Outre le fameux passage des panoramas (dépouillé de ses rotondes depuis les années 1830), demeurent deux rotondes sur les Champs-Elysées, aujourd’hui transformées en théâtres (le théâtre du Rond-Point et le théâtre Marigny).

Les panoramas connaissent donc une première vogue dans les premières décennies du XIXe siècle, vogue qui sera relancée dans la seconde partie du siècle dans le sillage des Expositions universelles, où ces attractions comptent parmi les plus prisées, d’autant qu’elles bénéficient de nombreuses améliorations techniques qui ajoutent aux effets visuels, la sollicitation de l’ouïe et la sensation du mouvement.

Le panorama Mesdag date précisément de cette période de renouveau des Panoramas. Il a en effet été construit en 1880 sous la direction du peintre Hendrik Willem Mesdag pour la Société Anonyme Belge des Panoramas. D’abord exposé à La Haye, il est ensuite présenté à Munich et Amsterdam, mais, faute de rentabilité, la société décide de détruire la toile, qui est finalement rachetée par son créateur. Mesdag l’installe définitivement à La Haye, d’où le nom que le panorama porte encore aujourd’hui. Mesdag fait ici à la fois figure d’entrepreneur et d’artiste, comme c’est fréquent dans ce domaine où la peinture rencontre l’industrie.

Le Panorama Mesdag représente un paysage local, celui de Scheveningen, un petit village côtier à quelques kilomètres de La Haye où se développe alors une station balnéaire… Pourquoi un lieu si familier de son public ? J’aurais mis ma main à couper qu’une vue plus exotique (pourquoi pas Constantinople ou Le Caire ? ) aurait été plus attractive et plus rentable !

Au gré de mes lectures, j’apprendrais qu’il était au contraire très fréquent de montrer des vues de la ville même dans laquelle se dressait le panorama et que cela était fort apprécié des visiteurs. Le premier des Panoramas, à la fin du XVIIIe siècle, se trouvait à Édimbourg et figurait … Édimbourg. À Paris, les habitants comme les touristes pouvaient profiter de la vue sur la capitale saisie depuis le toit des Tuileries par le peintre Prévost au passage des Panoramas.

Pourquoi ce goût pour des paysages pourtant familiers ? Les spécialistes avancent qu’en cette période d’accroissement inexorable des villes et d’industrialisation rapide, l’appréhension du territoire échappe à ses habitants et le recours au panorama devient un moyen de connaître, d’englober la ville dans sa totalité. Je suppose que cette proximité permettait aussi de vérifier et valider l’exactitude de l’illusion.

Si j’ai eu du mal à comprendre l’attrait des contemporains de Mesdag pour une vue d’un lieu qu’ils connaissaient déjà, je perçois tout à fait la valeur de ce témoignage pour notre époque, tant Scheveningen a, depuis, changé de physionomie. La station a grossi, et moins de dix ans après la réalisation de la peinture que nous contemplons, la butte depuis laquelle a été pris le point de vue était arasée.

Le temps maussade nous a découragés d’aller nous-mêmes comparer la toile au paysage actuel, dont on nous a affirmé qu’il était très bétonné.

Recettes pour un panorama réussi

Mais intéressons-nous d’un peu plus près au dispositif et à ce qui fait illusion.

La toile du Panorama Mesdag mesure 120 mètres de long et 14 mètres de haut. Depuis la plateforme, impossible d’en voir les extrémités. Au-dessus de nos têtes, l’auvent de bois de la plateforme, qui imite un kiosque interdit de porter le regard où le ciel se finit. Au sol, la fausse dune de sable bouche habilement la vue sur la partie inférieure de la toile. Ce n’est là que l’une des multiples astuces employées. Impossible non plus d’évaluer à quelle distance de la plateforme se situe la toile. Dix mètres paraît-il. La fausse dune, parsemée d’objets, creuse la distance : elle donne en outre l’illusion que nous nous situons en haut d’une butte et je remarque que les effets topographiques feints et peints se répondent parfaitement.

Mais plus encore, la lumière, parfaitement maîtrisée, joue un rôle essentiel. Impossible, encore, de distinguer la source de cette belle luminosité homogène, qui baigne de sa clarté la toile. La réponse est pourtant toute simple : d’une verrière, au-dessus de nos têtes, mais dissimulée à nos yeux par un grand chapiteau de toile.

Les variations de la lumière naturelle animent le ciel peint : une ondée voile le paysage, un rayon de soleil le fait vibrer, et il me semble presque voir les nuages se mouvoir !

Nous avons là inventorié les principales ficelles des entrepreneurs en panorama, dont on trouvera de plus amples descriptions dans plusieurs ouvrages anciens disponibles sur Gallica.

- Description de la Rotonde du Panorama par Hittorff (1842). Hittorff est l’architecte d’une rotonde.

- Confidences d’un panoramiste par Charles Castellani (1895)

- Essai sur l’histoire des panorama et des dioramas par Germain Bapst (1891). Il s’agit d’un rapport sur les panoramas. Il a été réalisé dans le cadre des expositions universelles.

Peindre un Panorama : un travail de titan

Reste cependant à percer les secrets de la peinture : quel travail titanesque ! Et quelle ingéniosité d’exécution : c’est autant un travail de peintre que de topographe et de mathématicien ! Là encore, l’audioguide nous livre quelques secrets de Mesdag. L’artiste s’est rendu au sommet de la dune de Scheveningen, où il a réalisé plusieurs croquis et relevés, dont un, à 365°, effectué depuis l’intérieur d’un tube de verre sur lequel avaient été fixés des feuilles transparentes. Ces feuilles ont servi au report de la composition paysagère sur la toile finale : en les plaçant au centre de la rotonde et en les éclairant fortement, Mesdag a projeté leurs traits sur les parois de la pièce. Il ne restait plus alors qu’à reporter les lignes. Selon Bernard Comment, un des spécialistes de l’art du panorama, cette technique permettait une justesse dans les effets de perspective, épargnant de longs et épineux calculs…

J’aurais ardemment aimé en savoir plus sur le travail de Mesdag et de son équipe : combien étaient-ils exactement ? Existe-t-il des archives qui documentent la réalisation de la toile ? Des photographies ? De tout ceci l’audioguide ne nous dit pas grand-chose. Les quatre salles d’exposition qui mènent à la rotonde révèlent en revanche quelques éléments biographiques sur les Mesdag.

A lire les revues artistiques du XIXe siècle, Mesdag était un peintre de marine dont les oeuvres étaient appréciées en France et admirées à chaque exposition.

Né en 1831, Hendrik Willem Mesdag est le fils d’un banquier amateur d’art. Si son père l’encourage à pratiquer la peinture comme loisir, le jeune homme doit cependant embrasser la même sérieuse carrière que son ainé. A trente-cinq ans, cependant, Mesdag touche un important héritage (apporté par son épouse, si j’ai bien compris) : il abandonne alors la finance pour la peinture et se forme sérieusement à Bruxelles, auprès du peintre Willem Roelofs. Il voyage et se trouve subjugué par les paysages des plages du nord de l’Allemagne : il sera peintre de marine ! Au début des années 1870 un de ses tableaux est remarqué au Salon de Paris : la médaille d’or qu’il reçoit lance sa carrière à l’internationale.

Si vous cherchez son nom sur Gallica, vous le trouverez souvent cité comme « fameux peintre de marine », ou « peintre de marine reconnu ». Sa femme, Sina van Houten, est également une peintre talentueuse, quoique oubliée. Elle collaborera avec lui dans l’exécution du panorama, en 1880. Fortunés, ils amassent une belle collection de tableaux, qui est aujourd’hui encore visible dans les deux musées qu’ils ont contribué à fonder à La Haye : le Musée Mesdag (leur demeure) et la galerie de peinture du Panorama Mesdag. Je n’ai visité que cette seconde, où j’ai pu en effet admirer le vibrant des paysages maritimes de Mesdag, où l’on note, parfois l’influence de Daubigny et de l’école de Barbizon. Mais j’ai surtout savouré les deux vues des environs de Bruxelles et la vue du village de Scheveningen, datées des années 1870, qui préfigurent le « grand » panorama.

Mais revenons au Panorama justement ! J’aurais aimé savoir comment il est parvenu jusqu’à nous. C’est presque miraculeux lorsque l’on sait que la plupart des rotondes (et des peintures qu’elles abritaient) ont disparu, souvent détruites à l’aube du XXe siècle. La Haye peut s’enorgueillir de conserver l’un des plus vastes d’Europe, et l’un des seuls qui soit encore complet (c’est-à-dire que la toile est toujours dans sa rotonde d’origine).

Qu’est-ce qui explique la désaffection qu’ont connue les panoramas à l’aube du XXe siècle ? La concurrence, tout simplement. Celle du cinéma principalement. Dès les dernières décennies du XIXe siècle, le panorama s’était enrichi d’effets novateurs et les entrepreneurs rivalisaient d’ingéniosité pour attirer le public : ainsi, à l’exposition de 1900, il ne fallait pas rater le Maréorama, qui simulait un voyage en bateau. À la toile fixe s’était substituée une toile déroulante, qui permettait de voir le paysage défiler, tandis que la plateforme n’était plus fixe mais actionnée par des pistons de façon à reproduire le roulis des vagues !

La même année quelques chanceux avaient pu tester un dispositif similaire, le Cinéorama, qui leur donnait l’illusion de s’envoler en montgolfière au-dessus de la capitale ! Et là, plus de toile peinte mais une projection simultanée de 10 captations cinématographiques ! J’écris chanceux car l’attraction ne fonctionna effectivement que trois jours avant d’être fermée pour des raisons de sécurité… Mais c’est une autre histoire !

Pour aller plus loin

Je signale que j’avais publié en 2014 un article consacré au Diorama de Daguerre, cousin du Panorama. Sur le blog, vous trouverez également un billet sur les photographies panoramiques d’Istanbul à la fin du XIXe siècle.

Outre les documents anciens que l’on pourra consulter sur Gallica, plusieurs publications récentes s’intéressent à l’histoire du Panorama :

- Besse, Jean-Marc, « Le panorama : voir et connaître au XIXe siècle », dans Madeline et Bouiller (dir.), J’aime les panoramas: s’approprier le monde, Paris, Flammarion, 2015, p. 58‑66.

- Comment, Bernard, Le XIXe siècle des panoramas, Paris, Adam Biro, 1993.

- Lamboley, Claude, « Petite histoire des Panoramas ou la fascination de l’illusion », Bulletin de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, 2008, 38, p. 37‑52. Disponible en ligne (consulté en février 2018)

- Lescop, Laurent, « Panoramas oubliés : restitution et simulation visuelle », Cahier Louis-Lumière – Revue numérique annuelle de l’ENS Louis-Lumière, 2016, 10, coll.« Archéologie de l’audiovisuel », p. 49‑64. Disponible en ligne (consulté en février 2018)

- Thomine-Berrada, Alice, « Le Panorama au XIXe siècle : retour sur un mythe fondateur de la modernité », dans Madeline et Bouiller (dir.), J’aime les panoramas: s’approprier le monde, Paris, Flammarion, 2015, p. 30‑40.

Je précise que je n’ai pas encore lu l’ouvrage de Bernard Comment mais je l’ai simplement feuilleté à la bibliothèque pour préciser quelques éléments de l’histoire du Panorama Mesdag. L’ouvrage m’ouvre de nombreuses perspectives sur l’histoire des panoramas et apporte de nombreuses précisions sur des faits habituellement racontées de manière floue. De quoi nourrir, je l’espère, un jour, un autre billet !

Encore un article passionnant. Le succès de ces panoramas semble annoncer les recherches actuelles d’immersion dans la réalité virtuelle via casque 3D. D’autre part ils illustrent la boutade de Lévi-Strauss pour qui toute œuvre d’art est une « maquette », nous dirions un modèle réduit.

Il y a à Waterloo (Belgique) un panorama de la fameuse bataille de 1815. On est vraiment dedans …

Et l’artiste Asisi qui a remis au goût du jour (au sens premier) le panorama. On en trouve à Rouen, pas si loin de Paris (http://www.panoramaxxl.com/l-artiste/).

Très intéressant. Je me souviens avoir lu quelque chose sur le moment où on commence à voir les villes depuis le haut : à Paris avant la Tour Eiffel, il n’y avait guère que ceux qui se rendaient dans quelques clochers qui pouvaient voir les toits. Daumier a d’ailleurs représenté Nadar en montgolfière ! Il me semble que ces panoramas ont aussi été un moyen pour redécouvrir un paysage familier aux contemporains.