Découvrir l’œuvre de Jean-Jacques Lequeu au détour d’une requête Gallica ou d’une cimaise d’exposition, c’est faire une trouvaille un peu surprenante, qui laisse parfois une impression étrange. Que cachent ces dessins aux rendus si léchés ? Qui est ce dessinateur bien mystérieux dont l’œuvre juxtapose architecture et érotisme ?

Jean-Jacques Lequeu a fait couler beaucoup d’encre et demeure énigmatique. On sait très peu de choses de son existence et s’il n’avait pas lui-même fait don de ses dessins à la Bibliothèque royale en 1825, il est probable qu’il serait aujourd’hui oublié de tous.

Des clés pour percer un mystère ?

En 1825, la bibliothèque nationale, alors royale, reçoit 800 feuilles d’un certain Jean-Jacques Lequeu, dessinateur en architecture. Huit cent feuilles, qui mêlent planches d’architecture tout ce qu’il y a de plus classique, planches d’anatomie, et d’étranges mises en scènes érotiques, le tout accompagné de multiples documents personnels (lettres, notes).

Paradoxalement, malgré cet important fonds documentaire, nous savons peu de choses sur la vie de Jean-Jacques Lequeu. Tout d’abord parce que ses œuvres ont été dispersées dans les collections et que ses dessins érotiques sont restés confinés dans l’Enfer, ce lieu de la Bibliothèque où l’on gardait loin des regards les documents jugés pornographiques ou immoraux. D’autre part, parmi les documents personnels confiés par Jean-Jacques Lequeu, certains semblent de relever de l’autofiction : l’auteur aurait modifié, romancé l’histoire de sa vie. Ainsi, les centaines de notes qui agrémentent ses papiers forment autant d’indices semés que d’énigmes qui brouillent les pistes. Enfin, on suspecte Marcel Duchamp, qui a consulté avec intérêt les œuvres de Lequeu, d’avoir modifié certains documents.

Depuis la fin du XIXe siècle, des érudits et des chercheurs se sont penchés sur la vie de Jean-Jacques Lequeu avec l’ambition de lever le voile du mystère. Néanmoins, sa bibliographie reste peu abondante, tant l’énigme est difficile à percer. En dehors des documents qu’il a légués, nous disposons de peu d’archives le concernant (son inventaire après décès n’a été découvert qu’à une date récente). L’interprétation de ses œuvres, dont on devine de multiples sens cachés, est complexe et nécessite une solide connaissance de la culture de la fin du XVIIIe siècle.

Une vie de dessinateur en architecture

Jean-Jacques Lequeu est né en Normandie en 1757. Fils d’un ébéniste ou d’un menuisier, il est formé à l’École gratuite de dessin de Rouen où il se révèle un élève prometteur. En 1779, encouragé par les professeurs de l’école, il gagne Paris et intègre, grâce à ses lettres de recommandation, l’atelier des architectes Julien-David Leroy et de François Soufflot dit le Romain, neveu de l’architecte de Sainte-Geneviève. Jean-Jacques Lequeu travaille quelque temps sur ce chantier en tant que dessinateur-inspecteur. L’essentiel de son travail consiste à mettre au propre les plans et élévations des bâtiments. Mais Lequeu, ambitieux, aspire à plus de responsabilités. Pourtant, malgré ses efforts, il ne parvient pas à se faire une place et vivote de petits emplois.

La Révolution précipite le monde de l’architecture dans le chaos. Comme beaucoup de ses confrères, Lequeu tente sa chance aux concours organisés durant la décennie 1790 pour des monuments à la Nation. Si jamais aucune de ses propositions n’est retenue, il participe à l’aménagement du Champ de Mars pour la fête de la Fédération en 1791. C’est là l’un de ses rares faits d’armes.

Il parvient à survivre grâce à divers emplois administratifs : en 1793, il intègre le bureau du Cadastre, puis, en 1801, il est nommé cartographe au bureau de l’Intérieur. L’année suivante il entre au bureau des bâtiments civils, où il demeure dessinateur jusqu’en 1815. Ne trouvant pas la reconnaissance de son travail, ne parvenant pas à percer comme architecte, persuadé d’être victime d’injustices et d’intrigues, Jean-Jacques Lequeu gardera un terrible ressentiment envers ses pairs. Cette haine pour les architectes contemporains transparaît dans les documents qu’il a légués à la bibliothèque

À la fin de la décennie 1810, isolé et sans le sou, il est contraint de vendre ses dessins pour gagner de quoi vivre. Mais les ventes qu’il organise en 1817, 1822 et 1824 ne rencontrent aucun succès. Dépité, il les donne au cabinet de la Bibliothèque royale en 1825, quelques mois avant sa mort, qui survient le 28 mars 1826 au 33 rue Saint-Sauveur.

Son inventaire après décès, récemment découvert, nous dresse le portrait d’un homme complexe, extravagant et érudit, ce qui vient confirmer les documents conservés à la Bibliothèque nationale de France : vues d’architecture, projets de bâtiments de toute sorte, dessins anatomiques, études de machines se mêlent à de dérangeants portraits et à d’érotiques scènes.

Jean-Jacques Lequeu à travers le fonds de la BnF

Obsession de l’ordre

Le fonds conservé à la Bibliothèque nationale de France garde la trace de deux grands projets qui ont occupé une partie de sa vie : la rédaction d’un traité d’architecture civile et la mise au point d’une méthode de dessin “parfaite” de la figure humaine. L’un comme l’autre restera inédit. Ces manuscrits trahissent un personnage cultivé, ce que confirme sa bibliothèque : Lequeu possédait 234 livres, essentiellement des ouvrages d’architecture, de sciences et d’arts appliqués.

Les dessins destinés à ces deux traités sont soignés, leurs traits sont nets et leurs lavis parfaitement posés. Ils sont cependant noyés sous une masse complexe d’annotations, qui prennent parfois la forme de claires légendes explicatives, mais qui se révèlent le plus souvent des constructions où se mêlent citations et références non sourcées, allusions biographiques, symboles pseudo-maçonniques.

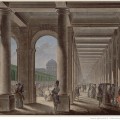

Le traité d’architecture comme la méthode de dessin font écho aux préoccupations de son temps. En architecture, Lequeu propose de grands programmes d’édilité publique, monumentaux, à portée moralisatrice et reflétant un idéal sublime. C’est ce qui a valu à Lequeu d’entrer, aux cotés de Boullée et de Ledoux dans le cercle des « architectes de la Liberté ».

Quant à son traité sur le dessin de la tête de l’homme, il vise à établir une méthode permettant de tracer la figure parfaite. Pour cela, Lequeu s’appuie sur la physiognomonie et la géométrie appliquée, alors très en vogue. Là encore, il fait montre d’une culture étendue et cite Léonard, Poussin, Rubens, Winckelmann, De Piles, Félibien… Mais sa méthode mathématique est poussée si loin qu’elle en devient absurde.

Détail amusant, il est probable que Lequeu se soit pris comme modèle pour tracer les traits de la « figure parfaite » qui orne ses planches, ce qui en dit long sur la relation qu’il entretenait avec sa propre image.

Et goût du désordre

Face à cette obsession de l’ordre, de la perfection et de la morale, le reste de ses dessins a de quoi dérouter : étranges portraits grimaçants, postures libertines, compositions pornographiques… Ces figures, où l’on devine parfois des autoportraits, ont été lues au regard de la folie supposée de Lequeu à la fin de sa vie.

Dans plusieurs dessins, Lequeu se représente grimaçant, comme un écho aux « têtes de caractères » de Messerschmitt, mort en 1783. Le voici avec un chapeau rond, baillant. Ailleurs, il porte un bonnet miteux, marqué d’un numéro, comme dans les hôpitaux. Le voilà nous faisant face et tirant la langue. Est-ce au spectacteur qu’il tire la langue ou bien à lui même, face au miroir ? Ces dessins ne seraient-ils pas manière de questionner sa propre physionomie à un moment où, malade, il voit son identité sociale vaciller ? Dans d’autres dessins, Lequeu figure en travesti, une habitude que vient confirmer son inventaire après décès. Alors qu’il était célibataire et sans le sou, Lequeu possédait d’onéreux vêtements de femme, qu’il gardait sous clé. Quant aux figures érotiques, ont-elles été inspirées par les prostituées de la maison close où l’on dit qu’il aurait un temps élu domicile ?

A qui s’adressaient ces dessins ? Lequeu les avait-il conçu pour son propre usage ? Comment imaginait-il qu’il serait reçus à la Bibliothèque nationale, quand il décida d’y déposer ses archives ?

Autant de mystères qui demeurent entiers et ne manqueront pas de hanter ceux qui feuillent sur Gallica les étranges dessins de Jean-Jacques Lequeu, après près de deux siècles dans l’ombre de l’Enfer…

Pour aller plus loin

- DUBOY, Philippe, Jean-Jacques Lequeu, une énigme, Paris, Hazan, 1987.

- GUEDRON, Marial, L’art de la grimace, Paris, Hazan, 2011. Cet ouvrage contient une passionnante (mais complexe) analyse des portraits grimaçants de Lequeu

- KAUFMANN, Emil, Trois architectes révolutionnaires : Boullée, Ledoux, Lequeu, éditions de la SADG, 1978

- Et un article de Cécile Raymond sur son blog Henri & Raymond, consacré aux « Folles fabriques de Lequeu«

Sacré personnage !

J’ai un peu de mal avec son côté mi-ultraréaliste mi-idéal-géométrique (à défaut de décrire ça mieux) mais certaines figures sont plutôt belles.

Merci pour la découverte 😉

Etonnant ! Merci pour la découverte !!!

Merci pour cet excellent article, je proposerais aussi « Rolf TOMAN, (dir.) et al, Néoclassicisme et romantisme. Architecture, sculpture, peinture, dessin, 1750-1848, Cologne, Könemann, 2000. » où il est question aussi de Jean-Jacques Lequeu.

Merci pour cette référence, je vais aller la consulter. Plusieurs twittos m’ont signalé une thèse tout juste soutenue sur Lequeu architecte & l’hypothèse (non confirmée) d’une exposition prochaine. Que de belles nouvelles !

Ping : L’utopie architecturale entre rêve et réalité - L'influx