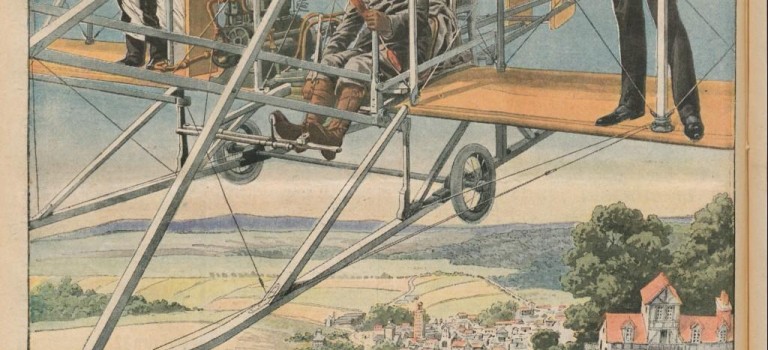

Vous avez apprécié le mariage en aquaplan de la semaine dernière? Nous poursuivons les noces avec un mariage en biplan, glané en quatrième de couverture du n° 1084 du Petit Journal (27/08/1911).

« A Wenatchee, dans l’Etat de Washington, deux époux viennent de s’unir en biplan. L’aviateur Wisemaén ayant offert cent dollars pour le premier mariage qui serait célébré et le premier voyage de noces qui serait accompli dans sa machine, vit un jour arriver à la porte de son hangar trois personnes suivies d’un nombre important de curieux. Ces trois personnes étaient : M. E. Grant, juge de paix ; Mlle Mabel Bowen, directrice de théâtre, et le révérend P. Smith. Ils venaient pour le mariage et le voyage. Comme les amis des futurs mariés avaient souscrit entre eux une somme de quatre cents dollars, la cérémonie pouvait se dérouler dans les meilleures conditions. Le biplan fut sorti, M. E. Grant et Mlle Mabel Browen s’y installèrent et parmi les ronflements du moteur, le clergyman les unit. Le signal du départ ayant ensuite été donné, les nouveaux époux s’élancèrent dans les airs au milieu des applaudissements de la foule enthousiaste. Ils revinrent, quelques heures après, à Wenatchee, après avoir accompli leur voyage de noces sans encombre. C’est une façon comme une autre de se rapprocher de la lune… de miel. »

Retrouvez tous les autres « Gallica insolites » du blog ici.

![[Jeune femme nue, de face, tenant une guirlande de fleurs] [Jeune femme nue, de face, tenant une guirlande de fleurs]](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2013/01/jeune-femme-nue-de-face-tenant-une-guirlande-de-fleurs.jpg?w=181&h=221&ssl=1)

![[Nu féminin allongé, drapé d'un voile rose] [Nu féminin allongé, drapé d'un voile rose]](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2013/01/nu-fc3a9minin-allongc3a9-drapc3a9-dun-voile-rose.jpg?w=280&h=221&ssl=1)

![[Recueil. Portraits de Mademoiselle Achard, actrice (XIXe s.)] [Recueil. Portraits de Mademoiselle Achard, actrice (XIXe s.)]](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2013/01/recueil-portraits-de-mademoiselle-achard-actrice-xixe-s.jpg?w=133&h=221&ssl=1)

![Greta Granstedt, actrice de cinéma, avec sa poupée [photographie de presse] Acmé Greta Granstedt, actrice de cinéma, avec sa poupée [photographie de presse] Acmé](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2013/01/greta-granstedt-actrice-de-cinc3a9ma-avec-sa-poupc3a9e-photographie-de-presse-acmc3a9.jpg?w=224&h=314&ssl=1)

![Mlle Gaby Deslys [Marie, Elise, Gabrielle Caire] à Deauville [sur la plage] Mlle Gaby Deslys [Marie, Elise, Gabrielle Caire] à Deauville [sur la plage]](https://i0.wp.com/peccadille.johannadaniel.fr/wp-content/uploads/2013/01/mlle-gaby-deslys-marie-elise-gabrielle-caire-c3a0-deauville-sur-la-plage.jpg?w=764&h=1106&ssl=1)