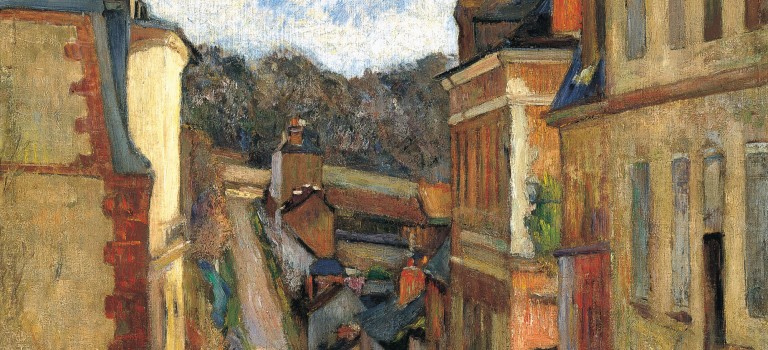

Il y a quelques mois, je vous racontais mon émotion de voir en vrai l’église de Moret-sur-Loing après avoir tant de fois passé devant le tableau de Sisley conservé au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Quelques semaines plus tôt, c’est au détour d’une cimaise d’un musée madrilène que je me suis arrêtée net devant une toile de Gauguin figurant le quartier de mon enfance. Ce tableau, je le connaissais par cœur : un jour, il avait été reproduit sur la couverture du magazine de ma commune. Ma mère conservait très fièrement ce numéro au sommet d’une pile de revues dans les toilettes de la maison, où j’ai eu tout le loisir de le contempler pendant des années. Ce jour là, à Madrid, je ne m’attendais absolument pas à le voir « en vrai », d’où mon émotion.

C’est un petit tableau de format vertical, dominé par des teintes vertes : il figure un paysage champêtre, un fond de vallon planté de pommiers qui cachent quelques maisons. Une colline bouche l’horizon : à son sommet, derrière les branchages, la masse d’un édifice, celle de l’église de Bihorel, une commune limitrophe de Rouen. Ma commune. Lire la suite