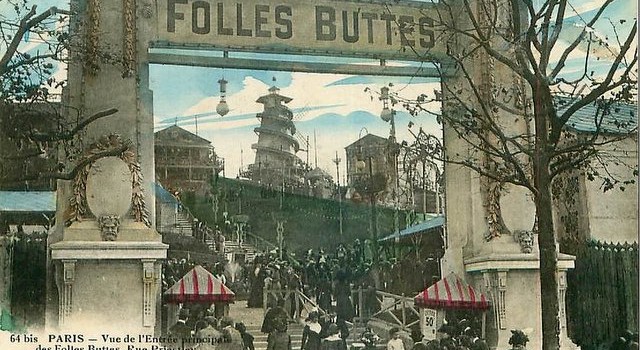

Un jour, au hasard d’une promenade, j’avais découvert un des secrets les mieux gardés de Paris : cinq rues, isolées du tumulte incessant de Paris, perchées sur leur butte et protégées par un rempart d’immeubles. La Butte Bergeyre, peut-être un des seuls lieux qui n’a pas volé son titre de « Campagne à Paris ».

Pour y accéder, il faut avoir la curiosité et le courage de gravir l’un des deux escaliers traversant la ceinture d’immeubles qui enserre la butte Bergeyre. Un jour où je me promenais le long des Buttes-Chaumont, cet escalier dont je ne voyais pas le bout m’a intriguée. Courageusement, j’ai gravi les douze mètres de dénivelé. Au sommet, de charmantes petites maisons m’attendaient. Je venais de tomber par hasard sur ce lieu dont j’avais déjà vaguement entendu parler, la fameuse butte Bergeyre. Lire la suite