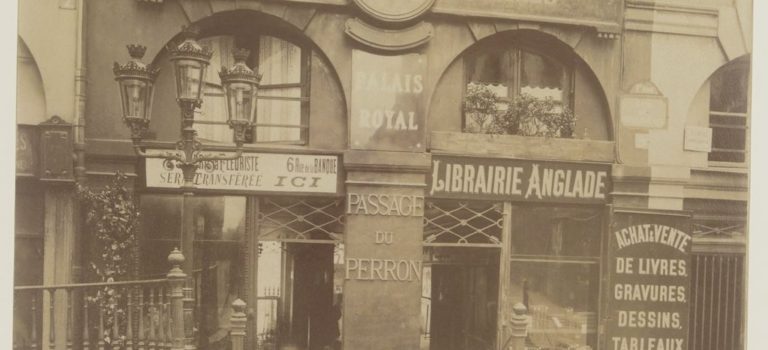

Si vous vous intéressez un tant soit peu à l’histoire de Paris, nul doute que vous avez déjà croisé l’une de ses photographies, et peut-être retenu son nom, Eugène Atget. L’homme, devenu photographe sur le tard, est l’auteur d’un œuvre considérable : plus de 8000 clichés lui sont attribués. Nombre d’entre eux concernent Paris. De 1897 à son décès, en 1927, Atget a méticuleusement photographié chaque rue ancienne de la capitale, chaque détail pittoresque, tout ce que Paris comptait d’immeubles menacés, de petits métiers mourants, jusqu’à écrire « Je possède tout le vieux Paris ».

Ce billet fait suite à la visite guidée que j’ai donnée dans le cadre des 20 ans de Gallica, et que j’ai reprise pour les Journées du Patrimoine 2018 pour le compte de la Bibliothèque nationale de France.

Aujourd’hui, ces clichés, tirés avec plus ou moins de soin, se trouvent par milliers dans les grandes institutions parisiennes et – par les hasards des rencontres et des passions – au MoMA à New York. Numérisés, ils font le bonheur des nostalgiques du Paris d’autrefois. Pour ce nouveau billet, je vous propose une exploration – forcément superficielle – de l’immense œuvre de ce photographe « documentaliste » .

Paris immortalisé, Paris comme nous ne le verrons jamais plus, Paris un peu mystérieux. Si les photos d’Atget ont parfois une aura de mystère, la carrière de leur auteur n’est elle-même pas dénuée d’énigmes… Lire la suite