Retrouvez tous les autres « Gallica insolites » du blog ici.

Blog culturel

Retrouvez tous les autres « Gallica insolites » du blog ici.

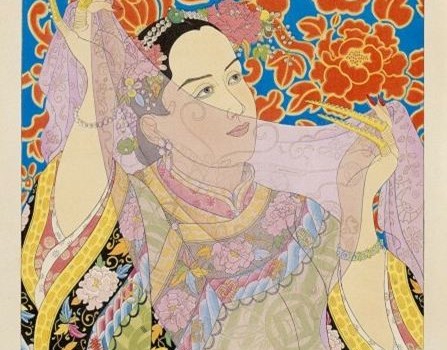

Ce printemps, le Musée du Quai Branly offre au public parisien un voyage en Micronésie aux côtés d’un artiste singulier, Paul Jacoulet. Cette exposition est présentée à l’occasion de la donation par Madame Thérèse Jacoulet-Inagaki, sa fille adoptive, d’un ensemble exceptionnel de 2950 pièces parmi lesquelles dessins, aquarelles, estampes et matrices de bois de l’artiste mais également des objets rapportés de ses voyages en Asie et en Micronésie. Ce n’est pas la première fois que la famille Jacoulet fait preuve de générosité en faveur des institutions culturelles françaises : en 1961 et 2011, déjà, le département des estampes de la BnF avait reçu deux donations lui permettant de rassembler la totalité du corpus gravé de Jacoulet, soit 162 estampes. Après la BnF, le Quai Branly est la deuxième institution française à exposer cet artiste.

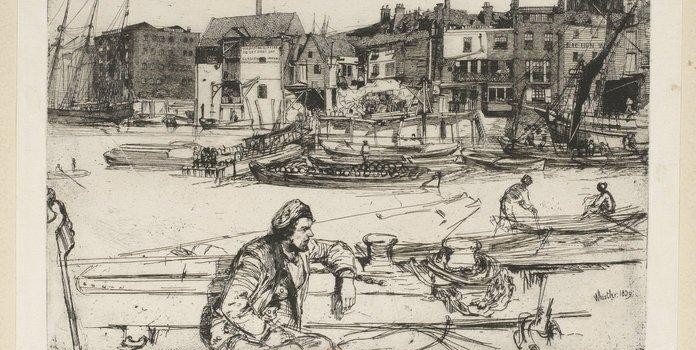

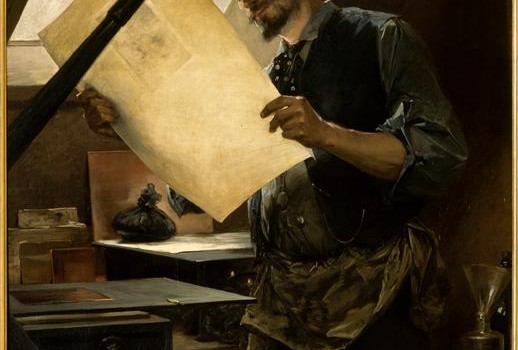

Au département des Estampes et de la photographie de la BnF, la numérisation de l’œuvre gravé de Whistler s’achève. Près de deux cent cinquante lithographies, pointes-sèches et eaux-fortes que vous pouvez désormais admirer sur Gallica. Pour fêter l’évènement, je vous propose une sélection personnelle de mes œuvres préférées.

A la fin du XIXème siècle, il existait un moyen bien pratique de relier Saint-Malo à sa commune voisine, Saint-Servan, et ce malgré l’étendue d’eau qui les séparaient : j’ai nommé le pont roulant!

Construit en 1873 par l’architecte Alexandre Leroyer (1827-1886), le pont roulant est composé d’une plateforme de six mètres sur sept, perchée sur une structure d’une dizaine de mètres de haut. Tractée par un moteur de quatorze chevaux installé sur le quai, la plateforme se déplace le long d’un chemin de fer. A partir de 1911, la machinerie sera électrifiée.

Les passagers, dont le nombre est limité à 50 personnes, effectue le voyage en deux minutes, après s’être acquitté d’un droit de passage d’un ou deux sous suivant la classe (cabine ou extérieur). On traverse le bras de mer par ce moyen à marée haute comme à marée basse!

Bien que le décret présidentiel de 1873 accorde à Alexandre Leroyer le droit d’exploiter son invention pour une durée de soixante ans, le pont roulant sera supprimé après cinquante ans d’usage. En effet, en 1922, un jour de tempête, le naufrage d’un navire a irrémédiablement endommagé le dispositif, qui est abandonné.

Un autre engin de ce type, appelé railway bac, a également fonctionné de 1894 à 1901 à Brighton, en Angleterre.

Pour en savoir plus: fiche du pont roulant de Saint-Malo sur l’Inventaire général du patrimoine culturel (base Mérimée).

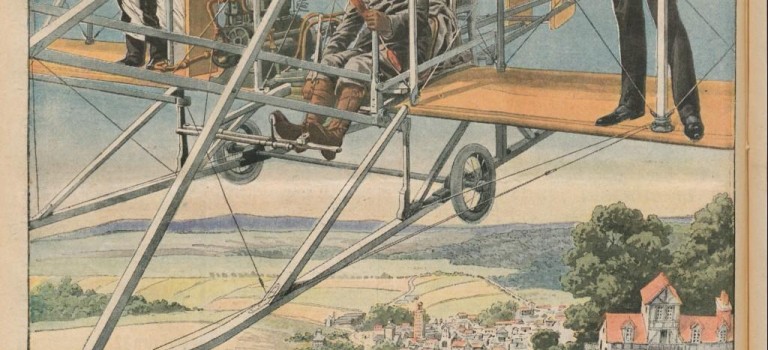

Vous avez apprécié le mariage en aquaplan de la semaine dernière? Nous poursuivons les noces avec un mariage en biplan, glané en quatrième de couverture du n° 1084 du Petit Journal (27/08/1911).

« A Wenatchee, dans l’Etat de Washington, deux époux viennent de s’unir en biplan. L’aviateur Wisemaén ayant offert cent dollars pour le premier mariage qui serait célébré et le premier voyage de noces qui serait accompli dans sa machine, vit un jour arriver à la porte de son hangar trois personnes suivies d’un nombre important de curieux. Ces trois personnes étaient : M. E. Grant, juge de paix ; Mlle Mabel Bowen, directrice de théâtre, et le révérend P. Smith. Ils venaient pour le mariage et le voyage. Comme les amis des futurs mariés avaient souscrit entre eux une somme de quatre cents dollars, la cérémonie pouvait se dérouler dans les meilleures conditions. Le biplan fut sorti, M. E. Grant et Mlle Mabel Browen s’y installèrent et parmi les ronflements du moteur, le clergyman les unit. Le signal du départ ayant ensuite été donné, les nouveaux époux s’élancèrent dans les airs au milieu des applaudissements de la foule enthousiaste. Ils revinrent, quelques heures après, à Wenatchee, après avoir accompli leur voyage de noces sans encombre. C’est une façon comme une autre de se rapprocher de la lune… de miel. »

Retrouvez tous les autres « Gallica insolites » du blog ici.

La galerie Itinerrance, à deux pas de la BnF Mitterrand et des Frigos, présente jusqu’au 13 avril les œuvres de Borondo. Jeune madrilène fraîchement apparu dans la sphère du Street Art, Borondo, encore méconnu des parisiens, bien qu’il ait réalisé deux fresques à Vitry, ne manquera pas de séduire.

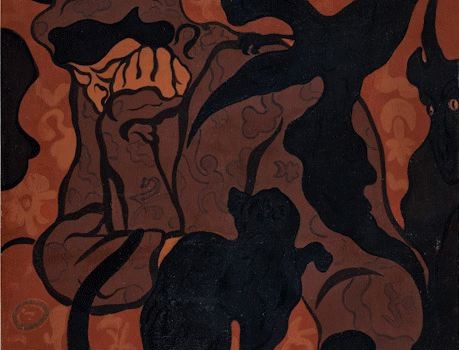

Dans le cadre de la manifestation « un soir à Orsay », des étudiants de l’Ecole du Louvre et des universités parisiennes ont été invités à présenter les 7 et 14 février 2013 une œuvre de leur choix issue des collections du musée. Pour ma part, ma prestation concernait une nouvelle acquisition d’Orsay, le tableau de Paul-Elie Ranson intitulé « La sorcière au chat ».

D’abord, le visiteur est surpris par cette peinture aux couleurs intenses qui contrastent tant avec les coloris pastels et évanescents des tableaux de la galerie symboliste. L’œuvre de Ranson, nouvellement accrochée sur les cimaises, saisit l’œil. Quand on demande aux visiteurs ce qu’ils y voient, la réponse est invariablement la même ; les éléments toujours énoncés dans le même ordre : « un chat, un truc à corne (une gargouille ou… peut-être bien un diable, non ?), un oiseau (corbeau, aigle), une étoile… et un personnage bien-sûr » concluent-ils comme une évidence…

Dans le cadre de l’opération Paris Face cachée, j’ai eu la chance de visiter les réserves de l’un de mes musées parisiens favoris, l’extraordinaire musée des arts et métiers. Compte rendu illustré…

Voici l’article le plus poétique du Dictionnaire technique de l’estampe d’André Béguin, ouvrage devenu mon livre de chevet en raison de mes recherches.

AMOUR, AMOUREUX. En terme d’imprimerie et d’une manière générale, l’amour caractérise l’attraction d’un élément par un autre. (…) Le papier est amoureux lorsqu’il retient bien l’encre. En taille-douce, on brosse le papier humide pour qu’il ait ainsi plus d’amour. Trop d’amour rend le tirage lourd et empâté; un manque d’amour le rend trop pâle. Le cuivre est plus amoureux que le zinc, c’est-à-dire que le premier prend mieux l’encre et la retient davantage que le second. On dit qu’une encre ou qu’une colle sont amoureuses ou sont amour ou ont de l’amour lorsqu’elles montent bien sur les cylindres quand ceux-ci tournent et qu’elles se répartissent d’une manière régulière. (…) On peut dire d’une belle impression: « elle est amour! »

André Béguin, Dictionnaire technique de l’estampe, Paris, A. Béguin, 1998

Alors que le Musée national Marc Chagall célèbre ses quarante ans, le public parisien va pouvoir admirer à Paris, au musée du Luxembourg, 105 œuvres du peintre d’origine russe. Compte-rendu d’une visite en avant-première.

L’exposition du Musée du Luxembourg n’est pas une rétrospective. Intitulée « Chagall, entre guerre et paix », elle propose une approche thématique de l’œuvre du peintre entre 1914 et 1960.

« Entre guerre et paix » : les commissaires ont imaginé un parcours en quatre temps, illustrant les exils successifs de Chagall dans une Europe en proie à deux guerres mondiales et une révolution. Avec, en fil rouge, l’idée que dans l’œuvre de Chagall peut « se lire son expérience intime de l’histoire ». En effet, si Chagall traite rarement directement des évènements qui lui sont contemporains, ceux-ci pénètrent toute son œuvre, extrêmement autobiographique.

On pourra reprocher à cette exposition dont le succès est assuré d’avance, un parcours peu audacieux, voire même franchement déjà vu. En effet, les thèmes de la guerre et de la paix mais plus encore celui de l’exil et du voyage ont déjà exploité à de multiples reprises dans les expositions consacrées à l’artiste (et notamment en 2003 au Grand Palais avec Chagall connu et inconnu). Si elle est peu audacieuse, cette approche thématique à l’avantage d’inclure une grande partie des créations de Chagall de la période 1914-1950.

Le parcours s’ouvre avec un auto-portrait. Nous sommes en 1914, Chagall vient de séjourner trois ans à Paris, au cœur du Montparnasse, fréquentant la fine fleur des avants-gardes. Il rejoint la Russie pour épouser l’élue de son cœur, Bella, restée à Vitebsk, leur ville natale. Parti seulement pour quelques mois, mais surpris par la guerre, le séjour en Russie durera huit ans. Huit ans pendant lesquels Chagall occupe cet exil forcé sur sa terre natale en peignant des tableaux empreints de la vie quotidienne de cette petite ville de garnison et de culture judaïque… Il y crée également une école d’art, dont il perdra la direction suite à un « putsch » des suprématistes, un temps appuyé par le tout jeune pouvoir communiste.

La tension avec Malevitch et les menaces croissantes que la révolution soviétique fait peser sur le peuple juif l’amènent à regagner Paris avec femme et enfant. Un départ non sans douleur car teinté du sentiment d’être rejeté en son propre pays.

Les années d’entre-deux-guerres à Paris sont marquée par le développement de sa pratique de l’estampe, encouragé par le marchand d’art et éditeur Vollard. Ce dernier lui confie l’illustration de plusieurs ouvrages : Les âmes mortes de Gogol, les Fables de la Fontaine et la Bible. Ce sont des gouaches et des estampes de cette dernière entreprise, déjà connue du public parisien (Chagall et la bible, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 2011), qui illustrent cette section de l’exposition, où l’on admirera en outre le très célèbre tableau « Le rêve ».

Mais à nouveau, les menaces envers les juifs le rattrapent. En 1937, en Allemagne, les nazis saisissent dans les collections publiques ses œuvres et trois d’entre elles figurent à l’exposition « l’Art dégénéré » de Munich. Fin 1940, c’est de justesse et avec la complicité de l’ambassadeur des Etats-Unis que Chagall embarque pour New-York. Un exil qu’il n’a pas choisi. Il subit cette société de consommation à laquelle il n’adhère pas. Sa peinture, revient aux thèmes de l’enfance et Vitebsk réapparait encore et toujours dans ses œuvres. Mais dans les toiles de cette période, sa ville natale est en proie au feu et à la violence en écho à la situation des juifs en Europe, que Chagall n’ignore pas. Sa douleur est immense de savoir Vitebsk intégralement rasée après avoir été le théâtre de l’un des plus importants massacres perpétré par les escadrons de la mort. Dans les œuvres de Chagall transparait sa souffrance de voir ainsi son peuple persécuté. La crucifixion « juive » devient un motif récurrent dans ses compositions, symbole non pas, comme dans la tradition chrétienne de l’espoir de la résurrection, mais de la souffrance humaine.

En 1944, alors que l’issue de la guerre se profile, un nouveau malheur frappe Chagall : la perte de sa femme et muse Bella, qui succombe d’une maladie bénigne, mal traitée en raison de la pénurie de médicaments. Chagall, peintre pourtant jusqu’alors prolifique, cesse de créer pendant neuf mois. Quand il se remet à la peinture, la silhouette de Bella est toujours présente : elle ne le quittera jamais plus. Cinq ans plus tard, alors que Chagall regagne enfin la France, sa peinture renoue définitivement avec la paix, envahie de couleurs… C’est sur cette note joyeuse que s’achève le parcours de « Chagall, entre guerre et paix ».

Cent cinq œuvres ont été sélectionnées pour illustrer cinquante années cruciales de la carrière d’un artiste mort presque centenaire. On admirera au Luxembourg de très belles peintures, dont beaucoup sont issues des collections publiques françaises (1/3 des œuvres sont des prêts du Centre Pompidou).

Voulant traduire physiquement l’idée d’errance, l’agence N.C., qui signe la scénographie de l’exposition, propose un itinéraire en lacets. Le parcours, étroit et tortueux, fait de courbes et de recoins, semble ignorer la réalité des flux de visiteurs : quelle mauvaise idée pour une exposition qui promet d’attirer les foules ! Il y a fort à parier que la visite sera insupportable : ne parlons même pas de la circulation des groupes, tout bonnement impossible ! En revanche, on peut souligner le sage choix des coloris des cimaises : une palette de gris et un éclairage maîtrisé qui mettent parfaitement en valeur les œuvres.

Un grand merci à la RMN et à Carpewebem grâce à qui j’ai pu visiter cette exposition dans d’excellentes conditions lors d’une soirée spéciale web.

Un grand merci à la RMN et à Carpewebem grâce à qui j’ai pu visiter cette exposition dans d’excellentes conditions lors d’une soirée spéciale web.

Toutes les infos pratiques sur Chagall entre guerre et paix sur le site du musée du Luxembourg.

A voir également : Marc Chagall, d’une guerre l’autre, au musée national Marc Chagall à Nice, jusqu’au 20 mai 2013.

Si le lol cat représente l’un des premiers phénomènes viraux de l’ère du web 2.0, la photo animalière plaçant ses modèles dans une position humoristique et anthropomorphes est en fait bien plus ancienne. Ne vous souvenez vous pas de ces hideuses cartes postales avec des chats dans des chaussettes que vous trouviez adorables à l’âge de 5 ans, ou encore des pub Omo, so 90’s?

On peut faire remonter ces pratiques photographiques presque aux origines de ce média. Vous connaissez peut-être déjà les photographies de chats de l’américain Harry Whitter Fress (vers 1870)?

Après l’album « Lolcat du Moyen-Age« , proposé par Gallica, à mon tour de présenter le « LolZoo de Gallica » avec une sélection d’une dizaine de clichés datés de 1911 et 1932/33, piochés dans le riche fonds des agences photographiques Rol, Meurisse, Planet et Acmé!

[slideshow]

Tout cela pour vous annoncer la publication hebdomadaire, à partir de la semaine prochaine, d’une nouvelle rubrique, intitulée Gallica insolite!

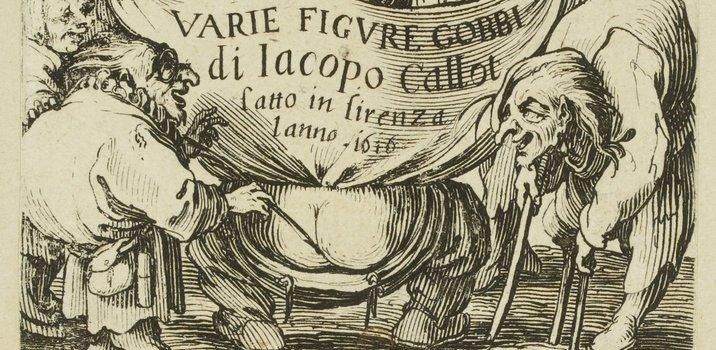

Lundi matin, pour bien commencer la semaine, soyons charmants. Gallica ayant eu la terrible idée de lancer sa ChasseAuxTrésors un lundi matin (entraînant retard au boulot et autres désagréments), je me dois de vous livrer sur un plateau ma fumante trouvaille avant qu’elle ne refroidisse. C’est un trésor scatologique que je vous offre ce matin. Du meilleur goût, je sais.

Les connaisseurs s’attendent peut-être à ce que je présente une estampe bien connue de Callot. Que nenni mon ami, j’ai trouvé plus inédit. Mais je t’offre quand même la gravure de Callot, car je trouve qu’elle forme un beau frontispice.

Ma trouvaille de la semaine pour la #ChasseAuxTrésors parmi les nouveautés mises en ligne par Gallica est toute autre. Il s’agit d’un petit livret au titre mystérieux « Physiologie inodore illustrée de propre à plus d’un usage »

Edité en 1841, ce charmant petit livret, qui compte 22 pages, n’est autre qu’une délicate Ode à la merde. Oui, vous avez bien lu.

Les lecteurs avertis noteront qu’il a été édité par les libraires du Palais Royal, haut lieu passé de la débauche parisienne.

Comme WordPress ne semble toujours pas décidé à intégrer le lecteur exportable Gallica, cliquez sur l’image ci-dessus pour accéder à l’ouvrage.

Pour les plus pressé, un condensé en substance:

« Lorsqu’après un dîner le ventre vous tiraille,

Et qu’alors vous sentez la merde qui travaille, (…).

Si vous avez chié dans les règles de l’art,

Gardez-vous qu’un papier ne vienne par hasard,

A torcher votre cul tout barbouillé de foire: (…)

Jetez avec dédain ce papier dangeureux;

Mais que le bout du doigt fasse seul cet office! (…)

Ainsi lorsqu’un chieur met au jour un étron,

Ni trop mou, ni trop dur, beau, bien fait, large, rond;

D’un air tout paternel il retourne la tête, (…)

Il lui lance un regard orgueilleux, fier et vain,

Se culotte à regret et poursuit son chemin! »

Lecteur au coeur accroché, si tu veux continuer ta lecture par un autre de mes charmants billets sur la même thématique, je te conseille de cliquer ici. Et pour voir Toulouse-Lautrec chier, goguenard, sur la plage, rendez vous chez Mademoiselle Titam

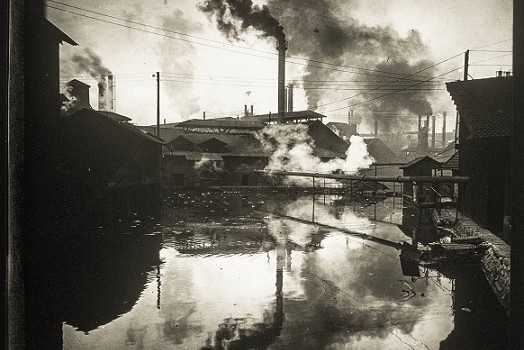

Il vous reste un peu plus d’une semaine pour découvrir les magnifiques photographies de Félix Thiollier au musée d’Orsay. Un de mes coups de cœur parmi les expositions de l’hiver 2012-2013 pour le travail de ce photographe amateur qui n’avait presque jamais été exposé dans les institutions parisiennes. Invitation pour un voyage en noir et blanc d’une extrême beauté dans la campagne forézienne et auprès des usines stéphanoises du début du XXe siècle… Deux paysages à jamais disparus.

L’œuvre de Félix Thiollier est celle d’un photographe amateur, qui, malgré 50 ans de pratique, ne s’est jamais intégré aux milieux photographiques parisiens. Photographe amateur et érudit local féru d’art et d’archéologie, Félix Thiollier décide, à 35 ans, d’abandonner la rubanerie familiale pour se consacrer à ses deux passions. L’exposition du musée d’Orsay met précisément en avant ces deux facettes de son activité dès lors : celle d’un défenseur du patrimoine forézien, tant bâti que paysager et celle d’un artiste photographe.

En défenseur du patrimoine régional, il publie en 1889 un ouvrage intitulé « le Forez pittoresque et monumental » qu’il illustre de ses propres clichés. La campagne forézienne figure parmi les premiers motifs qu’il saisit. Face à ces paysages dont il pressent la disparition prochaine, Félix Thiollier adopte une esthétique proche de celle des artistes de Barbizon dont il collectionne par ailleurs les œuvres. Proche de Auguste Ravier, un peintre local, Thiollier n’hésitera pas à poser son matériel au côté du chevalet de son ami, lui-même également photographe : leurs œuvres entretiennent d’évidents liens. La première partie de l’exposition est consacrée à ces photographies champêtres dont on admire la poésie. Dès ses débuts de photographes, Thiollier porte une attention particulière aux reflets sur les plans d’eaux et aux beaux effets atmosphériques, conférant à ses clichés une grandeur théâtrale.

Son intérêt pour les paysages champêtres de sa région natale l’amène à fréquenter les paysans dont il réalise de très émouvants portraits. Une dizaine sont exposés à Orsay. Loin des codes photographiques du portrait de l’époque, ses clichés surprennent par la proximité des modèles et marquent le visiteur par leur sensibilité et leur justesse.

La seconde partie de l’exposition présente une autre facette de l’œuvre de Thiollier photographe : ses vues industrielles stéphanoises. A la fin de sa vie, en effet, Félix Thiollier se passionne pour le paysage industriel de Saint-Etienne. Ses clichés sont un étonnant témoignage d’un bâti dont les ruines qui subsistent sont aujourd’hui élevées au rang de patrimoine.

Image saisissante qui ouvre cette seconde partie d’exposition : un décor de théâtre usé, peuplé d’exotiques figures d’Asie et d’Amérique, de femmes au port de princesse, d’anges… Nous sommes sur un champ de foire. Dans l’ouverture de la toile relevée, une vieille femme courbée… et l’envers du décor ; une cour, les vestiges de quelques bâtisses abattues, un cabanon, le sol boueux, une échelle, des hommes, des poutres amassées. Plongée auprès des ouvriers des mines et aciéries stéphanoises.

Au visiteur contemporain, ces paysages charbonneux semblent irréels, magnifiés par d’extraordinaires effets atmosphériques saisis par Félix Thiollier. Du paysage champêtre aux paysages industriels, on retrouve ainsi le même goût des cadrages pittoresques, le même intérêt pour les belles lumières. Tas de crassier fumants, enfants parmi la ferraille, mineur poussant un tombereau, à Saint-Etienne, Félix Thiollier concentre son regard sur l’architecture des usines, les décharges, baignées d’une fumée vaporeuse, dans laquelle se détachent quelques silhouettes d’ouvriers, achevant de composer ces nouveaux paysages pittoresques.

Il faut venir ici avec une loupe pour véritablement voir. Voir la moue boudeuse de cet enfant à la casquette, l’expression goguenarde de cet adolescent, le sourire que l’on devine édenté de cet autre… Curieux amassés autour de l’appareil du photographe, grappilleurs indifférents à la présence du bourgeois amateur, il faut regarder ces visages…

Retrouvez toutes les informations sur cette exposition sur le site officiel du Musée d’Orsay

Albert Robida, auteur d’anticipation génial et artiste rêveur, dont je vous reparlerai avec plaisir tant j’apprécie son oeuvre, a imaginé, en 1883, ce à quoi ressemblerait Paris en 1952. A la page 48 de son roman Le vingtième siècle, il emmène ses deux héroïnes, Hélène et Barnabette visiter le musée du Louvre. Plus de fatigue muséale pour nos deux jeunes filles puisqu’on parcourt désormais le musée en tramway pour une visite guidée d’une heure, avec audioguide s’il vous plait! Les grandes querelles sont passées et la photographie s’expose sur les cimaises. Et surtout, Robida imagine la reproduction à grande échelle et à faible coût des chefs-d’oeuvres de la peinture…

« Allons reposer un instant nos esprits dans le temple des Arts ! proposa Hélène en arrivant aux portes du Louvre.

— Voici le tramway circulaire, dit Barnabette; nous ferons à l’aise le voyage à travers les chefs-d’oeuvre… »

En effet, dernier progrès accompli par un ministre des Beaux-Arts ennemi de la routine, un charmant et élégant tramway, mû par l’électricité, court maintenant sur des rails à travers toutes les galeries du musée.

Partant toutes les heures de la galerie des Antiques, le tramway, après avoir traversé toutes les salles du rez-de-chaussée, monte par des pentes préparées au premier étage, commence par la galerie des Maîtres primitifs, arrive an grand salon de la Renaissance, parcourt les galeries des écoles Italienne, Espagnole, Hollandaise, Allemande, suit doucement et religieusement la grande galerie de l’école Française et bifurque ensuite pour monter, par une pente adoucie, au second étage, réservé à la peinture moderne.

Ce voyage à travers les Arts dure une heure à peine. En une heure, les visiteurs ont parcouru toute l’histoire des Beaux-Arts, depuis les superbes époques grecques et romaines jusqu’à la grande révolution des modernistes ou des photopeintres ; en une heure, le visiteur le plus ignorant peut, s’il a des yeux et des oreilles, en savoir presque autant que le critique le plus transcendental.

Ce voyage à travers les Arts dure une heure à peine. En une heure, les visiteurs ont parcouru toute l’histoire des Beaux-Arts, depuis les superbes époques grecques et romaines jusqu’à la grande révolution des modernistes ou des photopeintres ; en une heure, le visiteur le plus ignorant peut, s’il a des yeux et des oreilles, en savoir presque autant que le critique le plus transcendental.

Les jeunes demoiselles entreprirent avec délices ce pèlerinage artistique. L’effort est inutile et la fatigue supprimée, le tramway est bien suspendu et les coussins fort moelleux invitent au repos. Il suffit de regarder et d’écouter; on n’a pas besoin de livret, car en passant devant chaque tableau le tramway presse un bouton et instantanément un phonographe donne le nom du peintre, le titre du tableau ainsi qu’une courte mais substantielle notice.

« Raphaël. Sujet religieux. La Vierge dite la Belle Jardinière. — La Fornarina posa, dit-on, pour la figure de la Vierge. Le calme et la sérénité des oeuvres de Raphaël sont tout à l’éloge de cette jeune personne.

« Tiziano Vecellio. Sujet intime. La Maîtresse du Titien. Le Titien a réhabilité les rousses. Cette bonne action a été récompensée : l’illustre peintre vécut jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans.

« Le Corrège. Sujet léger. Antiope. Le Corrège est un peintre vaporeux, etc., etc. »

Dans le grand salon carré, le tramway fait une station de huit minutes pour permettre d’étudier consciencieusement les oeuvres des artistes géants de la Renaissance.

La grande galerie était pleine d’étudiants en peinture et de photopeintres; partout des objectifs étaient braqués pour reproduire les tableaux célèbres sur toile sensibilisée.

Les progrès de la science ont permis de supprimer à peu près complètement l’usage de la palette et du pinceau. Sauf quelques retardataires obstinés, les peintres ou plutôt les photopeintres collaborent avec là lumière électrique ou solaire ; ils obtiennent ainsi presque instantanément de véritables merveilles en photopeinture sur toile, carton, bois ou peau d’âne; des reproductions fidèles, soit de tableaux célèbres, soit de modèles vivants habilement groupés.

Grâce à cette rapidité d’exécution, une toile comme les Noces de Cana, dont l’original, entre parenthèses, a dû demander un temps prodigieux à Paolo Caliari dit Véronèse, — reproduite en grandeur de modèle, peut être livrée au public pour la faible somme de 99 fr. 95 ! C’est l’art à la portée de toutes les bourses. Quel est le petit rentier, le capitaliste minuscule qui, pour la faible somme de 99 fr. 95, se refusera les exquises jouissances d’un tête-à-tête perpétuel avec le chef-d’oeuvre de Véronèse? La question de grandeur du chef-d’oeuvre ne fait rien à l’affaire, puisque les personnes habitant Un local trop étroit peuvent se faire livrer les Noces de Cana non encadrées — moyennant rabais bien entendu — et les faire coller sur leurs lambris, à la place d’un vulgaire papier de tenture sans valeur artistique.

Lorsque, il y a déjà longtemps, l’invention de la photopeinture, exploitée en secret par quelques artistes, tomba dans le domaine public, l’État comprit vite la portée de l’invention et l’importance de la révolution artistique qui allait en découler.

Loin de prendre parti pour les artistes rétrogrades, acharnés défenseurs des vieux et naïfs procédés de Raphaël et de Rubens, — l’Etat aborda franchement la grande réforme de l’enseignement artistique. La vieille école des Beaux-Arts, regardée comme l’asile des antiques préjugés, fut supprimée et, à sa place, l’État fonda sur des bases nouvelles et scientifiques, à côté des Facultés de droit et de médecine, une troisième Faculté, la Faculté de peinture et de sculpture, qui eut pour mission de lancer la jeunesse artistique dans la voie de l’art nouveau.

L’antique constitution du quartier universitaire s’enrichit d’un élément nouveau : à côté de l’étudiant en droit et de l’étudiant en médecine parut l’étudiant en photopeinture ou en galvanosculpture. De tous côtés accoururent en foule au pays latin, les jeunes gens que les familles bourgeoises, moins éprises qu’autrefois du titre de docteur ou d’avocat, destinaient au métier de photopeintres ou d’ingénieurs en sculpture.

Quant au progrès réalisé, les ombres de Rubens, de Rembrandt -ou de Michel-Angé, si on pouvait les convier à une promenade aux expositions, l’attesteraient par une stupéfaction respectueuse. — Gloire à l’art moderne, scientifique, puissant et génial !

Agréablement bercées par le tramway dans leur excursion à travers les richesses artistiques du Louvre, Barbe et Barnabette s’endormirent presque. Un coup de sifflet les tira brusquement de ce délicieux engourdissement; le tramway virait sur une plaque tournante pour reprendre sa promenade en sens inverse.

C’était assez pour un jour; les jeunes filles descendirent du tramway et quittèrent le Louvre.