Comme cela se fait dans les meilleurs blogs de mode, je souhaitais faire un billet spécial « acquisitions du mois ». Bien entendu, il ne sera pas question de chiffons…. quoique?

Ma première « folie » du mois de novembre a été « commise » lors de l’opération Offprint Paris à l’Ecole des Beaux-Arts. Du 15 au 18 novembre se déroulait dans la cour vitrée du Palais des Etudes une sorte de salon de l’édition indépendante et des pratiques émergentes de l’art… En 80 stands, on pouvait découvrir un panorama du livre d’artiste contemporain… A condition de s’y connaître déjà un peu! En effet, j’ai trouvé la manifestation un peu difficile d’accès pour le néophyte (ambiance un peu froide, communication sur le contenu d’Offprint assez obscure).

Ma première « folie » du mois de novembre a été « commise » lors de l’opération Offprint Paris à l’Ecole des Beaux-Arts. Du 15 au 18 novembre se déroulait dans la cour vitrée du Palais des Etudes une sorte de salon de l’édition indépendante et des pratiques émergentes de l’art… En 80 stands, on pouvait découvrir un panorama du livre d’artiste contemporain… A condition de s’y connaître déjà un peu! En effet, j’ai trouvé la manifestation un peu difficile d’accès pour le néophyte (ambiance un peu froide, communication sur le contenu d’Offprint assez obscure).

Si j’ai été dans l’ensemble assez déçue de la qualité des ouvrages exposés, j’ai tout de même eu un coup de coeur pour un livre, Poemotion de Takahiro Kurashima. Présenté par la maison d’édition Lars Müller Publishers, il s’agit d’un livre-objet interactif. Au premier abord, il ne s’agit que d’un petit cahier présentant sur chaque feuillet une de ces images géométriques produites par ordinateur. La clé du livre est une feuille de celluloïd rayée. Son glissement sur les pages du livre permet d’animer chacune des images. Les formes géométriques se mettent en mouvement et un hypnotisant ballet de jeux d’optiques apparaît alors sous vos yeux.

[vimeo http://vimeo.com/40808542]

Je suis retournée voir trois fois cette merveilleuse création: à chaque manipulation du livre, j’étais un peu plus fascinée… La quatrième fois, je l’ai acheté! Un achat que je ne regrette pas… J’aime la manière dont cet ouvrage fait dialoguer le statisme et le dynamisme, abolissant en quelques sortes les catégories de « l’image fixe » et « l’image animée ».

[youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xAaHJ2kCz1Y]

Takahiro Kurashima, Poemotion, Lars Müller Publishers, 2011, 64 pages, ISBN 978-3-03778-277-4

Ce livre a été primé par l’Office fédéral de la Culture suisse lors du concours « Les plus beaux livres suisses » 2011. L’intégralité des ouvrages lauréats du concours peuvent être admirés jusqu’au 16 décembre au Centre Culturel Suisse de Paris.

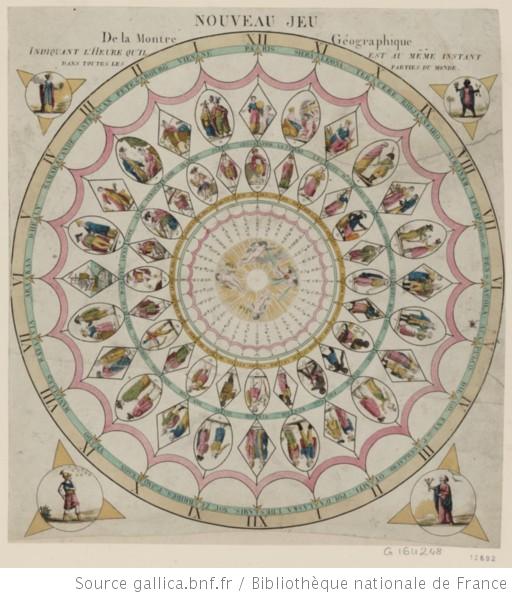

La « Grande Vente eschatologique, œcuménique et formidable d’images imprimées festives destinées à un usage offrandaire, noëlique et récréationnel » à l’atelier Bo Halbrik m’a donné une seconde occasion d’acquérir de belles images. En fait de carte de voeux, une soixantaine de belles estampes étaient proposées à la vente avec des prix défiants toute concurrence: 10 euros pièce, 20 euros pour 3 estampes etc.

Les bénéfices de cette vente étaient destiné à soutenir l’atelier, que j’ai eu la joie de découvrir à cette occasion. Fondé en 1992 par Bo Halbrik, peintre-graveur danois, l’atelier qui porte son nom est une association qui accueille des artistes du monde entier pour pratiquer les différentes techniques de l’estampe. A la fois lieu de création et d’exposition, l’atelier Bo Halbrik est un acteur de la promotion et de la diffusion de l’estampe contemporaine.