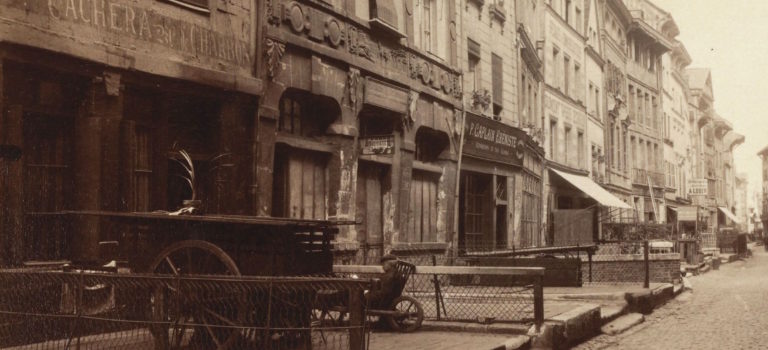

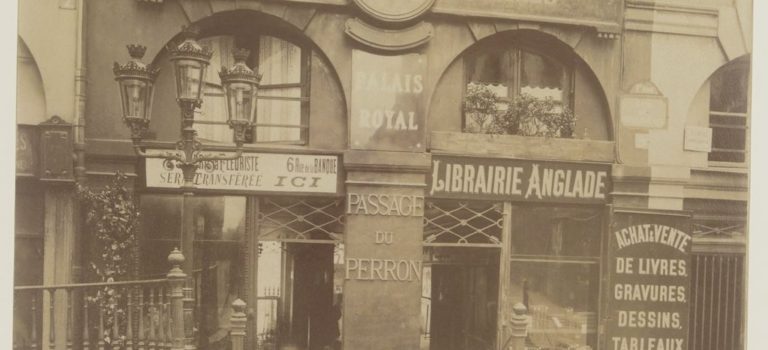

Saviez-vous que le célèbre photographe parisien Eugène Atget avait aussi immortalisé Rouen ? Au milieu de la décennie 1900, il se rend dans la capitale Normande, où il réalise une cinquantaine de clichés : vieilles maisons à pans de bois, rues pittoresques, élégants hôtels particuliers. Ses images, numérisées par la Bibliothèque municipale et disponibles sur Gallica, nous entraînent dans un Rouen méconnu, et, bien souvent, disparu.

D’Eugène Atget, je vous ai déjà à plusieurs reprises parlé sur ce blog : pour dresser son portrait et les contours de son œuvre, dans ce billet, ou bien encore pour scruter les détails de certaines de ses photographies, dans cet autre article. Depuis longtemps, je savais qu’Atget, célèbre pour ses clichés du Vieux Paris, avait aussi photographié Rouen : quelques clichés du corpus normand, appartenant à la Bibliothèque de l’École des Beaux-Arts se trouvent sur Gallica depuis 2002.

La mise en ligne récente des cinquante clichés d’Atget conservés par la Bibliothèque municipale de Rouen permet désormais d’explorer la totalité des vues rouennaises du photographe. Amoureuse de la cité et grande admiratrice d’Atget, j’ai géolocalisé ces images afin de les rendre plus aisément accessibles. Dans la carte interactive ci-dessous, apparaissent en bleu les monuments encore debout, et en rouge ceux qui ont été détruits ou déplacés depuis qu’Atget les a immortalisés. La géolocalisation correspond approximativement à l’emplacement où le photographe a posé son trépied, et non à la localisation du monument photographié. Quand il existe plusieurs vues très proches d’un monument, les clichés secondaires sont matérialisés par une épingle afin de rendre la carte plus lisible.

Chaque photographie est commentée. Pour cette tâche, je me suis notamment appuyée sur une brochure éditée en 1982 suite à une exposition sur Atget qui s’était tenue à la bibliothèque de Rouen en 1979. Lire la suite