Devant vos yeux mi-ébahis, mi-dégoûtés, voici ce qui pourrait ne sembler être que la simple image d’une dissection de pénis mais qui, bien plus encore, est une épatante réussite technique: publiée en 1721, cette estampe est l’un des premiers exemples aussi aboutis de l’emploi d’un procédé alors nouveau, la manière noire en couleurs. Bien sûr, j’aurais pu vous présenter une anatomie moins licencieuse, mais pourquoi se priver du plus croustillant ?

Une charmante dissection

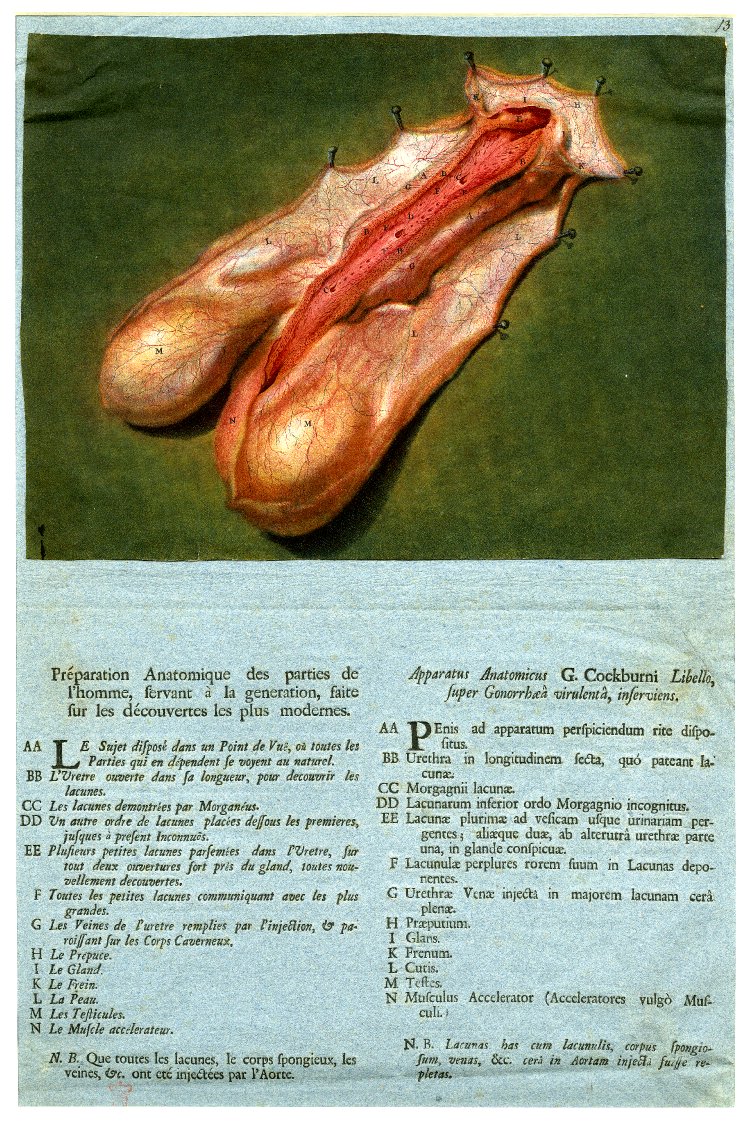

Avant de s’attaquer à la complexe technique de la manière noire en couleurs, penchons nous sur le sujet de l’estampe et la destination de celle-ci. Réalisée par J.C. Le Blon, elle était apparemment destinée à illustrer une des multiples éditions d’un célèbre ouvrage de médecine du début du XVIIIème siècle, The Symptoms, Nature and Cure of Gonorrhea du docteur William Cockburn M.D. Pour ceux qui ne l’auraient pas compris, il s’agit d’un livre consacré à la gonorrhée – plus communément appelé « chaude-pisse » (pour plus d’infos sur cette ravissante maladie, Wikipédia saura vous renseigner, je n’ai personnellement pas eu la curiosité de dérouler les photos illustrant le phénomène).

Il s’agit donc d’une dissection du pénis, sobrement intitulée « Préparation anatomique des parties de l’homme servant à la génération, faite sur les découvertes les plus modernes ». Je ne saurais vous en dire plus sur les différents éléments de cette vue anatomique, dont vous pouvez à loisir admirer la précision : mon propos n’est pas là…

Une prouesse technique

L’œuvre que je vous présente ici est une prouesse technique. L’image que vous admirez est une estampe en couleur. Son impression a nécessité trois plaques de cuivre encrées chacune d’une couleur différente (bleu, rouge et jaune). Ces planches ont été travaillées selon la technique de la manière noire, mise au point au milieu du XVIIe siècle. Si ce procédé permet de délicats effets de velouté, il est extrêmement long à mettre en œuvre. Le graveur doit préalablement grainer de façon uniforme chaque planche : à l’aide d’un instrument appelé berceau, il travaille méticuleusement le cuivre pendant des heures et des heures jusqu’à ce que celui-ci soit couvert d’une infinité de minuscules creux. Si la planche était tirée à cette étape du travail, on obtiendrait un monochrome d’une intensité remarquable.

La seconde étape consiste à faire apparaître l’image sur ce fond uniforme. A l’aide d’un grattoir et d’un brunissoir, le graveur polit le cuivre là où il souhaite que la clarté soit. Ainsi, du noir profond, nait l’image. Dans le cas d’une estampe en couleurs, comme ici, le travail est doublement difficile. Le graveur doit en effet diviser mentalement l’image en couche de couleur et ne reporter sur chacun des cuivres qu’une partie de l’image finale.

Une fois les trois plaques obtenues, le graveur – ou l’imprimeur – n’est pas au bout de ses peines. On imprime successivement sur la même feuille les trois couleurs : en se superposant, elles révèlent le sujet. Pour que l’image rende parfaitement, il faut encore que l’impression soit d’une précision irréprochable. Si l’une des planches est très légèrement décalée par rapport aux deux autres, tout l’effet visuel est fichu.

Ici, vous en conviendrez, la précision du repérage est remarquable : tous les détails sont rendu avec une extrême finesse. Mais au-delà de cette perfection technique, le graveur, Le Blon, montre une réelle sensibilité artistique : employant à merveille un éclairage délicat, il évoque parfaitement les différentes textures des chairs.

L’estampe est publiée en 1721: par ce coup de maître, Le Blon est parvenu à convaincre le cercle savant des apports avantageux que sa nouvelle technique de gravure, fruit de vingt années de recherches acharnées, pouvait fournir à la diffusion des connaissances scientifiques.

Merveilleuses planches d’anatomies en couleurs

Suite à la publication de cette planche et malgré l’intérêt que suscitent les résultats de Le Blon, le graveur n’arrive pas à rendre l’exploitation commerciale de sa technique rentable. La famille Gauthier-Dagoty récupère le procédé et parvient, en le simplifiant, à rentabiliser les coûteux investissements que nécessitent la réalisation des planches. De leurs presses sort ce que l’on a retenu comme le chef d’œuvre de la gravure en manière noire en couleur, l’ange anatomique. Le succès est cependant de courte durée : faute d’une bonne gestion financière, les Gauthier-Dagoty font à leur tour faillite en 1780.

Pour en savoir plus: L’anatomie de la couleur. L’invention de l’estampe en couleurs, catalogue d’exposition, Bibliothèque nationale de France, 1996.