Albert Robida, auteur d’anticipation génial et artiste rêveur, dont je vous reparlerai avec plaisir tant j’apprécie son oeuvre, a imaginé, en 1883, ce à quoi ressemblerait Paris en 1952. A la page 48 de son roman Le vingtième siècle, il emmène ses deux héroïnes, Hélène et Barnabette visiter le musée du Louvre. Plus de fatigue muséale pour nos deux jeunes filles puisqu’on parcourt désormais le musée en tramway pour une visite guidée d’une heure, avec audioguide s’il vous plait! Les grandes querelles sont passées et la photographie s’expose sur les cimaises. Et surtout, Robida imagine la reproduction à grande échelle et à faible coût des chefs-d’oeuvres de la peinture…

« Allons reposer un instant nos esprits dans le temple des Arts ! proposa Hélène en arrivant aux portes du Louvre.

— Voici le tramway circulaire, dit Barnabette; nous ferons à l’aise le voyage à travers les chefs-d’oeuvre… »

En effet, dernier progrès accompli par un ministre des Beaux-Arts ennemi de la routine, un charmant et élégant tramway, mû par l’électricité, court maintenant sur des rails à travers toutes les galeries du musée.

Partant toutes les heures de la galerie des Antiques, le tramway, après avoir traversé toutes les salles du rez-de-chaussée, monte par des pentes préparées au premier étage, commence par la galerie des Maîtres primitifs, arrive an grand salon de la Renaissance, parcourt les galeries des écoles Italienne, Espagnole, Hollandaise, Allemande, suit doucement et religieusement la grande galerie de l’école Française et bifurque ensuite pour monter, par une pente adoucie, au second étage, réservé à la peinture moderne.

Ce voyage à travers les Arts dure une heure à peine. En une heure, les visiteurs ont parcouru toute l’histoire des Beaux-Arts, depuis les superbes époques grecques et romaines jusqu’à la grande révolution des modernistes ou des photopeintres ; en une heure, le visiteur le plus ignorant peut, s’il a des yeux et des oreilles, en savoir presque autant que le critique le plus transcendental.

Ce voyage à travers les Arts dure une heure à peine. En une heure, les visiteurs ont parcouru toute l’histoire des Beaux-Arts, depuis les superbes époques grecques et romaines jusqu’à la grande révolution des modernistes ou des photopeintres ; en une heure, le visiteur le plus ignorant peut, s’il a des yeux et des oreilles, en savoir presque autant que le critique le plus transcendental.

Les jeunes demoiselles entreprirent avec délices ce pèlerinage artistique. L’effort est inutile et la fatigue supprimée, le tramway est bien suspendu et les coussins fort moelleux invitent au repos. Il suffit de regarder et d’écouter; on n’a pas besoin de livret, car en passant devant chaque tableau le tramway presse un bouton et instantanément un phonographe donne le nom du peintre, le titre du tableau ainsi qu’une courte mais substantielle notice.

« Raphaël. Sujet religieux. La Vierge dite la Belle Jardinière. — La Fornarina posa, dit-on, pour la figure de la Vierge. Le calme et la sérénité des oeuvres de Raphaël sont tout à l’éloge de cette jeune personne.

« Tiziano Vecellio. Sujet intime. La Maîtresse du Titien. Le Titien a réhabilité les rousses. Cette bonne action a été récompensée : l’illustre peintre vécut jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans.

« Le Corrège. Sujet léger. Antiope. Le Corrège est un peintre vaporeux, etc., etc. »

Dans le grand salon carré, le tramway fait une station de huit minutes pour permettre d’étudier consciencieusement les oeuvres des artistes géants de la Renaissance.

La grande galerie était pleine d’étudiants en peinture et de photopeintres; partout des objectifs étaient braqués pour reproduire les tableaux célèbres sur toile sensibilisée.

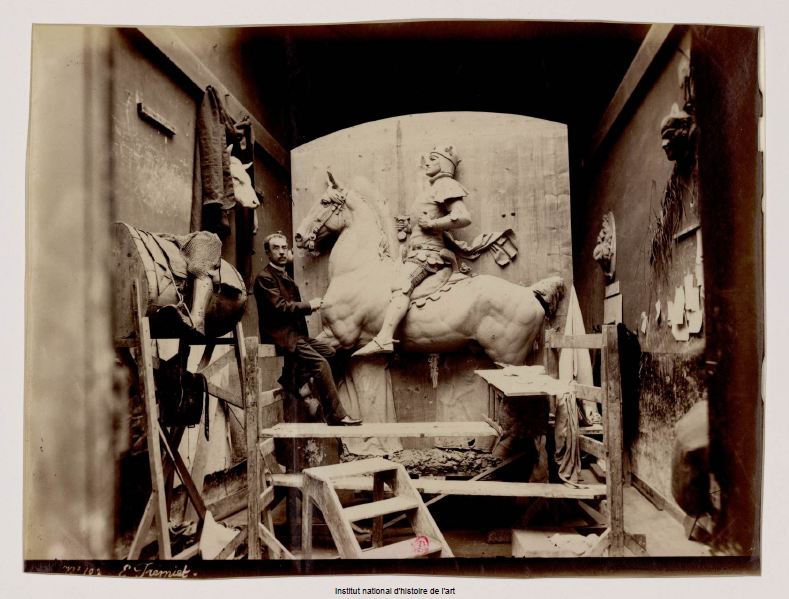

Les progrès de la science ont permis de supprimer à peu près complètement l’usage de la palette et du pinceau. Sauf quelques retardataires obstinés, les peintres ou plutôt les photopeintres collaborent avec là lumière électrique ou solaire ; ils obtiennent ainsi presque instantanément de véritables merveilles en photopeinture sur toile, carton, bois ou peau d’âne; des reproductions fidèles, soit de tableaux célèbres, soit de modèles vivants habilement groupés.

Grâce à cette rapidité d’exécution, une toile comme les Noces de Cana, dont l’original, entre parenthèses, a dû demander un temps prodigieux à Paolo Caliari dit Véronèse, — reproduite en grandeur de modèle, peut être livrée au public pour la faible somme de 99 fr. 95 ! C’est l’art à la portée de toutes les bourses. Quel est le petit rentier, le capitaliste minuscule qui, pour la faible somme de 99 fr. 95, se refusera les exquises jouissances d’un tête-à-tête perpétuel avec le chef-d’oeuvre de Véronèse? La question de grandeur du chef-d’oeuvre ne fait rien à l’affaire, puisque les personnes habitant Un local trop étroit peuvent se faire livrer les Noces de Cana non encadrées — moyennant rabais bien entendu — et les faire coller sur leurs lambris, à la place d’un vulgaire papier de tenture sans valeur artistique.

Lorsque, il y a déjà longtemps, l’invention de la photopeinture, exploitée en secret par quelques artistes, tomba dans le domaine public, l’État comprit vite la portée de l’invention et l’importance de la révolution artistique qui allait en découler.

Loin de prendre parti pour les artistes rétrogrades, acharnés défenseurs des vieux et naïfs procédés de Raphaël et de Rubens, — l’Etat aborda franchement la grande réforme de l’enseignement artistique. La vieille école des Beaux-Arts, regardée comme l’asile des antiques préjugés, fut supprimée et, à sa place, l’État fonda sur des bases nouvelles et scientifiques, à côté des Facultés de droit et de médecine, une troisième Faculté, la Faculté de peinture et de sculpture, qui eut pour mission de lancer la jeunesse artistique dans la voie de l’art nouveau.

L’antique constitution du quartier universitaire s’enrichit d’un élément nouveau : à côté de l’étudiant en droit et de l’étudiant en médecine parut l’étudiant en photopeinture ou en galvanosculpture. De tous côtés accoururent en foule au pays latin, les jeunes gens que les familles bourgeoises, moins éprises qu’autrefois du titre de docteur ou d’avocat, destinaient au métier de photopeintres ou d’ingénieurs en sculpture.

Quant au progrès réalisé, les ombres de Rubens, de Rembrandt -ou de Michel-Angé, si on pouvait les convier à une promenade aux expositions, l’attesteraient par une stupéfaction respectueuse. — Gloire à l’art moderne, scientifique, puissant et génial !

Agréablement bercées par le tramway dans leur excursion à travers les richesses artistiques du Louvre, Barbe et Barnabette s’endormirent presque. Un coup de sifflet les tira brusquement de ce délicieux engourdissement; le tramway virait sur une plaque tournante pour reprendre sa promenade en sens inverse.

C’était assez pour un jour; les jeunes filles descendirent du tramway et quittèrent le Louvre.

J’aime ça :

J’aime chargement…